|

Terramara S. Rosa di Poviglio Homepage | Il sito | Campagne di scavo | Galleria immagini | Bibliografia | Contatti | Links |

|

Terramara S. Rosa di Poviglio Homepage | Il sito | Campagne di scavo | Galleria immagini | Bibliografia | Contatti | Links |

|

Le terramare rappresentano tipiche forme di insediamento dell’età del Bronzo Medio e Recente (fine XVI-XIII sec. A.C.) della Pianura Padana centrale. Furono di sovente caratterizzate da abitazioni su impalcato ligneo, di cui restano le buche di palo disposte secondo allineamenti regolari. L’abitato è delimitato da un terrapieno e da una recinzione lignea. |

| La

terramara

di S. Rosa a Fodico di Poviglio si trova nella bassa

pianura reggiana

occidentale, circa 3 Km a Sud dell’attuale corso del Po,

su di un

rilievo che costituisce probabilmente un dosso sabbioso

del fiume, in

un’area soggetta in età moderna a periodiche sue

esondazioni. Situata

nell’area più depressa della pianura alluvionale, è

limitata a Nord da

un paleoalveo del Po stesso e a Sud da aree più rilevate

recanti ancora

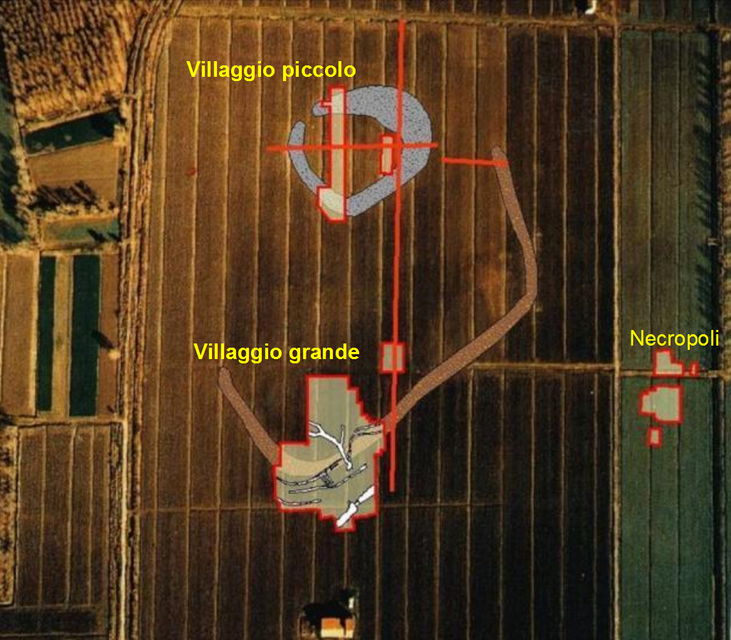

le tracce della centuriazione. La foto aerea pone in luce chiaramente i limiti del sito costituiti dai terrapieni di colore chiaro che individuano due aree: a Nord un abitato ellittico dell’estensione di 1 ettaro (Villaggio Piccolo) e a Sud uno quadrangolare dell’estensione di circa 5 ettari (Villaggio Grande). Le indagini nel sito sono state compiute a partire dal 1984 e nell’ estate 1986 hanno anche compreso una ricognizione di superficie. Nel Villaggio Piccolo gli scavi sono stati condotti tra il 1987 e il 1990 e nel 1992. La stratigrafia di questa parte del sito, pur gravemente danneggiata dalla presenza di una cava di “marna” ottocentesca, ha permesso di acquisire numerosi dati riguardanti lo sviluppo dell’urbanistica e delle strutture difensive. |

|

|

Dal

1992 sono in corso gli scavi del Villaggio Grande, che

risale per lo

più al Bronzo Recente, ed è perfettamente conservato dal

punto di

vista stratigrafico. È venuto così in luce un intero

quartiere

costituito da case rettangolari, delimitato dalla

recinzione del

villaggio e da due strade ad essa perpendicolari. Gli

edifici in

origine erano costruiti su impalcato aereo, poi

sostituiti da altri

appoggiati su travi lignee ma che mantengono lo stesso

orientamento

di quelli precedenti. Nel 2000 è stata inoltre scoperta una parte della necropoli, costituita da aree di combustione e da urne cinerarie, offrendo così la possibilità - rara in contesto terramaricolo - di esplorare contemporaneamente abitato e necropoli. |

|

Al di sopra delle buche di palo, numerosi cumuli di cenere di forma conica e troncoconica circondati da frammenti ceramici e di concotto sono stati interpretati come scarichi gettati dalle singole abitazioni, convalidando l’ipotesi di abitazioni su impalcato.

La recinzione durante queste prime fasi era costituita da una palizzata lignea che si interrompeva in prossimità di un’apertura, una probabile porta di accesso all’abitato.Successivamente uno strato di terreno artificialmente riportato (Fase 3-BR), e perciò denominato Riporti, poco o per niente antropizzato, ricopre le strutture su impalcato causando un generale rialzo dell’abitato.

Al di sopra dei Riporti, nuove unità stratigrafiche (Fase 4) mostrano un differente sistema insediativo: alle abitazioni su impalcato si sostituiscono edifici, poggianti a terra, che mantengono tuttavia lo stesso orientamento di quelli della fase precedente, mostrando come l’organizzazione urbanistica del villaggio non sia cambiata nel tempo. Anche la recinzione, viene modificata nell’ultima fase della vita del villaggio, mediante la costruzione di un terrapieno, una struttura con spessore di poche decine di centimetri ed andamento discontinuo che probabilmente non e’ mai stata terminata. La frequentazione del sito si interrompe durante il XII sec. a.C. quando, come tutti i siti terramaricoli, anche la terramara di S. Rosa di Poviglio viene abbandonata.

Le strutture perimetrali consistono di una doppia palizzata lignea interrotta da due porte e circondata da un fossato, sostituita solo tardivamente da un terrapieno. Gli scavi condotti a partire dal 2000 hanno messo in luce, al margine della recinzione, una rete di strutture idrauliche che è di considerevole importanza per comprendere il ruolo della risorsa idrica nella vita dei villaggi terramaricoli. Tali strutture sono costituite da una serie di profondi pozzi collegati da una rete di canalette che servivano a convogliare l’acqua nell’antistante fossato; grazie ai materiali contenuti, esse risultano in uso tra la fine del Bronzo Medio ed il Bronzo Recente.

Gli scavi condotti a partire dal 2005 si sono concentrati specialmente nel fossato ed al suo margine esterno, e hanno posto in luce un elevato numero di pozzi, che, per il materiale contenuto, sono da riferire al Bronzo Recente avanzato, successivi dunque a quelli della recinzione. Scavati sul fondo del fossato per raggiungere una falda più profonda di quella che alimentava i pozzi della recinzione, queste strutture documentano nell’ultima fase di vita del villaggio, un sensibile calo della disponibilità idrica, determinato da un periodo di aridità.

Numerosi pozzi esplorati al margine esterno del fossato risultano contenere ciascuno un recipiente ceramico integro (in genere tazze), circostanza che potrebbe trovare spiegazione nell’ambito della ritualità connessa al culto delle acque.

Indagando il margine esterno del fossato è venuto in luce un tratto del canale adduttore (l’ “incile” teorizzato dagli Autori ottocenteschi ma mai esplorato archeologicamente finora) che si immette nel fossato descrivendo un angolo molto acuto. La sua confluenza appare di particolare interesse poiché si trova in corrispondenza di un attraversamento che collega una delle strade che fuoriescono dal villaggio alla campagna che lo circondava.

A partire dal 2008 è stato aperto un nuovo settore di scavo che, partendo dal margine settentrionale del Villaggio Grande, intende collegarsi al settore già esplorato del Villaggio Piccolo, completando così un ampio transetto che attraversa tutta la terramara. E’ stato posto in luce il margine di un quartiere abitativo che appare fin da ora di grande complessità: i resti di case su impalcato sono delimitati verso settentrione da un leggero gradino lungo il quale si allineano grandi pozzi, all’esterno vi è una ampia area priva di strutture abitative, ma ricca di scarichi e di piccole strutture idrauliche che scende gradualmente verso il fossato che separa i due abitati.

Le indagini geofisiche, condotte con strumentazioni avanzate in grado di leggere deboli differenze di resistività, hanno integrato con pieno successo gli scavi, portando un deciso avanzamento nella conoscenza della forma sito, rivelandone la complessità ed i numerosi problemi ancora irrisolti.

>>> Scheda del sito su FastiOnline

Oltre il margine della pianura: il sito in collina di San Michele di Valestra.

La valorizzazione

Il progetto archeologico sulla terramara di Santa Rosa ha previsto, già dai primi anni, attività di valorizzazione e comunicazione. Nel 1996 è stato fondato con l’appoggio di tutti i promotori (e dell’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia Romagna) il Museo della Terramara, collocato presso la Biblioteca del comune, che ospita i materiali archeologici ed è al centro di attività di promozione didattica e culturale. Inoltre, da alcuni anni l’area scavo è inserita in un più ampio progetto di valorizzazione, stabilito da una convenzione fra Università, Soprintendenza, Comune, Regione Emilia Romagna e Coopsette, teso all’organizzazione di un parco archeologico che saldi l’area di scavo al museo. Tale parco prevede la sistemazione della cascina Santa Rosa, pregevole rustico degli anni trenta (già acquistato ed in parte restaurato dal Comune di Poviglio) e la sua destinazione ad area espositiva.

Terramara S. Rosa di Poviglio

sito a cura del gruppo di Geoarcheologia

dell'Università degli Studi di Milano, Dip. di Scienze della Terra "A. Desio"