![]() La notte dei lampi - Parte III (553.55 kB)

La notte dei lampi - Parte III (553.55 kB)

I. Introduzione: idea della materia

1. Intorno alla costituzione della cosa materiale

In modo particolare, il riferimento al colore si presta addirittura ad un’introduzione concisa della stessa nozione generale di fenomenologia, proprio perché i colori hanno assolto il compito di illustrare esemplarmente la classica distinzione filosofica tra qualità primarie e qualità secondarie.

Chiunque voglia afferrare il primo nodo di un’impostazione fenomenologica, evitando lunghi e tortuosi cammini, potrà certamente anzitutto prendere le mosse di qui, dalla distinzione tra proprietà che spettano alle cose considerate in se stesse, indipendentemente dalle condizioni soggettive della loro apprensione percettiva, e proprietà che invece sorgerebbero unicamente all’interno del rapporto istituito dall’esperienza, e che si contrappongono dunque alle precedenti come l’apparente al reale, come ciò che è essenzialmente soggettivo a ciò che è invece essenzialmente oggettivo.Il colore potrà allora essere rammentato, nelle sue relatività dipendenti dalle circostanze e dalle condizioni dell’osservazione, come esempio presuntivamente evidente di qualità secondaria;in opposizione, eventualmente, alla forma, a cui il richiamo implicito alla oggettività geometrica sembra, con altrettanta presuntiva evidenza, conferire senz’altro il carattere di qualità primaria.

Contro di ciò si fa valere invece una critica che contiene il nucleo dell’impostazione fenomenologica: stando alle apparenze percettive, quella distinzione risulta del tutto infondata e gli esempi si ritorcono contro di essa, potendosi rilevare, all’interno della stessa apprensione percettiva, l’attribuzione del colore come proprietà inerente alla cosa al di là e attraverso le relatività dei suoi modi di manifestazione; nello stesso modo in cui la forma della cosa si offre nella sua identità in una continua variabilità di adombramenti prospettici.

Con questa critica si opera la prima rivendicazione fondamentale per l’acquisizione di un punto di vista fenomenologico, la rivendicazione cioè del diritto, da sempre esercitato dagli usi linguistici correnti, di giocare la contrapposizione tra il reale e l’apparente in primo luogo all’interno dello spazio dei fenomeni.

Ma questa prima rivendicazione che, a partire da un’enunciazione così generale, trae il suo interesse essenzialmente dalle sue possibili specificazioni sulle datità concrete dell’esperienza, è subito accompagnata dal riconoscimento di un limite di principio: se andiamo alla ricerca di spiegazioni autentiche, ben presto dovremo accedere al terreno della transfenomenologia. La distinzione tra qualità primarie e qualità secondarie, liberata dalla equivocità degli esempi e dalle oscurità teoretiche delle sue formulazioni tradizionali, contiene nel suo nucleo valido la distinzione tra due orientamenti nettamente diversi dell’indagine.

Da un lato vi è la «fisica», dall’altro la «fenomenologia»; da un lato vi è il problema del processo fisico che conduce a questo o a quel risultato fenomenologico, dall’altro, vi è questo stesso risultato, considerato indipendentemente da quel processo, come un dato che ha un suo contenuto descrittivo che può essere reso esplicito nella molteplicità delle sue interconnessioni e nella complessità dei suoi rimandi di senso, restando interamente sul terreno delle apparenze fenomenologiche.

Che cosa tutto ciò possa significare, lo possiamo cominciare a mettere in evidenza non appena ci avviamo a proporre i lineamenti di una fenomenologia della cosa materiale, che può fungere, per motivi che solo in seguito potranno divenire chiari, da premessa alla nostra tematica così come da filo conduttore per il suo svolgimento.

Come prima guida, può essere utile fare riferimento alle ricerche husserliane sopra la costituzione, e precisamente a quel capitolo secondo del secondo volume delle Idee per una fenomenologia pura [1]nel quale il problema è appunto quello di rendere conto dell’essenza della cosa, della cosa data nell’esperienza concreta, dei «corpi» del nostro mondo circostante.

Riprendiamone dunque, in breve, il contenuto.

L’apertura del problema non potrebbe essere più tradizionale: la res è caratterizzata anzitutto dalla extensio [2]. Ma già l’insistenza con cui si sottolinea che l’estensione di cui si parla non è da intendere come una nozione «pensata», bensì come una datità intuita, mostra che l’avvio e la terminologia tradizionale debbono subire un netto spostamento su un nuovo terreno. L’estensione inerente alla cosa non è una porzione dello spazio astrattamente inteso, non è un suo ritaglio. Le cose non appartengono all’universo della geometria così come del resto e nemmeno ad esso le loro estensioni. Per questo, nel testo, si parla, non tanto di estensione spaziale della cosa, quanto piuttosto del suo corpo spaziale (Raumkörper), della sua estensione corporea [3].

L’estensione è essenziale alla nozione della cosa - ovvero, secondo una terminologia meno compromessa, ma che ripete il problema negli stessi termini: in questo modo abbiamo preso una decisione sull’impiego della parola «cosa materiale». I suoni, per esempio, non sono cose materiali.

Ma subito andiamo oltre: una simile qualità delle cose è una qualità in un’accezione del tutto impropria e per un duplice ordine di motivi. In primo luogo essa non è una qualità che una cosa può avere o non avere; in secondo luogo, essa non si dà mai in se stessa e come tale, ma sempre insieme ad altre qualità. Il colore - per esempio; ma anche tutte quelle determinazioni che risultano dall’esplorazione tattile e più in generale pratica della cosa stessa. Queste determinazioni si rapportano all’estensione della cosa come a un loro necessario presupposto, come a una forma vuota che esse debbono riempire. E proprio per questo loro carattere di pienezza, solo ad esse potremmo riservare il termine di qualità, mentre l’estensione ha il senso di «una forma essenziale di qualsiasi qualità reale». «La sua particolare posizione non è quella di una qualità tra le altre» [4]. Essa appartiene primariamente alla cosa come condizione per ogni qualificazione possibile. Nulla ci impedisce infatti di riprendere la vecchia terminologia parlando delle qualità riempienti nel loro insieme come qualità secondarie e riservando invece l’espressione di qualità primaria all’estensione, in un senso totalmente rinnovato dei termini.

Resta dunque ancora da effettuare il passaggio dall’estensione come datità visiva alla materialità, un passaggio che deve nello stesso tempo condurre dalla cosa come possibile apparenza illusoria, nel senso in cui possiamo dire che è una apparenza illusoria la piramide rossa vista attraverso lo stereoscopio, alla cosa posta come tale nel suo esserci effettivo. Il problema della res diventa dunque il problema della realtà stessa. E nel tema della materialità dovrà confluire anche quello della sostanza dal momento che, al fine della posizione della cosa come realmente sussistente, l’idea di un sostrato identico a cui le datità sensoriali sono ancorate deve certamente assolvere un ruolo decisivo.

Questo passaggio dal motivo della materialità a quello della realtà e della sostanzialità rappresenta un punto particolarmente importante per comprendere l’orientamento complessivo della discussione che qui viene condotta. Altrettanto importante è il fatto che il riferimento puro e semplice ai sistemi di concordanze che si vengono istituendo attraverso gli schemi sensoriali venga ritenuto come parte del problema, ma non ancora come il riferimento risolutivo.

Questa sembra infatti essere la via che va anzitutto percorsa quando si sia posto il problema dell’opposizione tra l’apparente-illusorio e il reale sul piano della costituzione fenomenologica: tanto più la cosa verrà confermata nel suo esserci, quanto più i dati emergenti nei diversi schemi sensoriali si presenteranno tra loro organizzati e coordinati in uno schema complessivo articolato e coerente. La cosa, nella sua realtà sostanziale, si impone allora come polarità identica di riferimento all’interno dell’apprensione percettiva.

Ma nel testo che stiamo considerando si intende procedere oltre: pur riconoscendo che la presenza di concordanze sensoriali sistematicamente organizzate non possano che agire come motivazioni per la posizione della cosa, si afferma anche perentoriamente che «rifarsi alla concordanza dei sensi diversi significherebbe fraintendere il nostro problema» [7]. Mentre questo problema viene avviato alla sua soluzione passando dalla cosa, fin qui implicitamente intesa nel suo isolamento, alla considerazione dei nessi e delle relazioni intercosali in cui essa si presenta e ponendo l’accento sul fatto che ogni variazione delle manifestazioni fenomenologiche di essa ci appare come funzionalmente dipendente da circostanze specificabili.

L’attribuzione a una cosa di una qualità deve risolversi nella descrizione del comportamento della cosa nel variare delle circostanze del suo apparire. Il tema della materialità confluisce in quello della realtà e della sostanza: e nello sviluppo della discussione emerge come determinante il tema della connessione causale. «La realtà o, ed è lo stesso, la sostanzialità e la causalità sono inseparabilmente inerenti. Le qualità reali sono eo ipso qualità causali» [8]. «Perciò conoscere una cosa significa: sapere per esperienza come si comporterà sotto una spinta, sotto una pressione, quando verrà piegata, quando verrà rotta, sottoposta al riscaldamento, sottoposta al raffreddamento, vale a dire: come si comporterà nel contesto delle sue causalità, in quali stati verrà a trovarsi e in che modo si manterrà la stessa attraverso tutti questi stati» [9].

3. Limiti di una considerazione epistemologica e necessità di un nuovo orientamento

In tutto lo sviluppo del problema della materialità Husserl si attiene strettamente ai criteri di principio di un’impostazione fenomenologica: in particolare, la nozione della cosa è proposta in primo luogo a partire dall’esperienza della cosa, quindi dalla concretezza delle datità fenomenologiche. E tuttavia lo scopo prefissato fin dall’inizio, che orienta le conclusioni, era essenzialmente quello di mostrare in che modo, a partire di qui, la cosa si proponga alla fine come un’oggettività sulla quale possano innestarsi operazioni conoscitive. Ciò spiega come mai il titolo della materialità non assolva, nonostante tutto, alcun ruolo specificamente determinato, ma esso si converta senz’altro in quello della realtà e della sostanza, con le loro più dirette ed evidenti implicazioni epistemologiche.

Come abbiamo visto, la domanda effettiva intorno alla cosa diventa propriamente: «Che cosa costituisce il concetto di questa res, che cosa significa realtà estesa, che cosa significa realtà in generale? Si parla anche di sostanza estesa. Che cosa significa, ci chiediamo, questa sostanzialità, e che cosa significa nella massima generalità possibile?» [10].

Ma se questa è la domanda, allora ad una simile linea di sviluppo di una fenomenologia della cosa materiale si può obiettare di tenere in scarso conto proprio i contrassegni della materialità. Dove, in essa, si parla propriamente della «materia»? In quale punto emerge il tema della materia, in se stesso, come un «senso» da rendere esplicito? Lo scopo che qui si persegue è piuttosto quello di mostrare la transizione della cosa dell’esperienza alla cosa per la conoscenza, dalla cosa materiale alla cosa fisicalistica, alla cosa cioè in quanto essa si offre come obiettivo di indagini sistematiche rivolte alla natura elementarmente intesa come mondo di cose.

Fa parte allora dell’impostazione di principio del problema il mostrare da un lato che il pensiero di una simile possibilità conoscitiva, dunque il pensiero che è costituito dalla nozione della realtà oggettiva, ha la sua origine nell’apprensione percettiva dei nessi causali, di cui si ribadisce l’effettività fenomenologica; ma dall’altro si tratta anche di esibire la necessità di procedere oltre questo terreno dell’immediatezza dell’esperienza. Anzi, l’intero percorso argomentativo che abbiamo brevemente sintetizzato può essere considerato come un percorso di progressivo allontanamento da quella immediatezza: e la nozione della cosa alla fine teorizzata, secondo la quale essa è in ultima analisi una x interamente descritta da un sistema di leggi, si dispone a quel livello minimo di astrazione intellettuale che possiamo assumere idealmente come condizione per l’avvio di un progetto conoscitivo. La cosa intesa così non è affatto data, benché una simile possibilità di intenderla sia coimplicata nel darsi della cosa. Ma essa si presenta appunto come risultato di un’elaborazione teoretica che comincia a superare l’immediatezza del dato, preludendo alla produzione di vere e proprie oggettività di «ordine superiore» che non hanno alcun riscontro diretto nell’esperienza concreta.

Riceve particolare significato il fatto che al termine di questo percorso, quando si perviene alla «nuova determinazione» del concetto della cosa, nella quale le qualità reali assumono senz’altro lo statuto di qualità causali, si parli anche, e in conseguenza di questa nuova determinazione, di soppressione e di superamento (Aufhebung)dell’esperienza della cosa11]. [

Tutto ciò è una diretta conseguenza della cornice epistemologica nella quale si sviluppa, nel volume secondo delle Idee, la fenomenologia della cosa materiale. Ma una volta che abbiamo preso atto di un simile orientamento e dell’incidenza che esso finisce con l’avere sull’intero sviluppo argomentativo, si impone la possibilità di procedere in una direzione interamente diversa.

Naturalmente la domanda iniziale può anche essere formulata nello stesso modo: quali sono le caratteristiche che conducono ad attribuire a un complesso di datità fenomenologiche il senso della materialità, della cosa materiale? Ma del tutto diversa può essere l’intenzione della domanda e di conseguenza il modo secondo cui ci accingiamo a dare a essa una risposta. Parlando di materia o di cosa materiale non siamo affatto tenuti a scorgere anzitutto l’emergere del problema della costituzione di «cose» intese come oggettività da conoscere, quindi come identità sostanziali il cui concetto richiede di essere filosoficamente chiarificato. La chiarificazione filosofica potrebbe invece essere chiamata in causa per mostrare quali sono i momenti che forniscono un riempimento intuitivo della nozione di materia al di là di un’elaborazione teoretica preliminare. L’indagine costitutiva non deve allora senz’altro indirizzarsi verso la cosa fisicalistica, per mostrare in che modo essa possa delinearsi a partire dalle datità concrete, ma può arrestarsi presso l’esperienza della cosa e proporsi come compito l’esplicitazione del suo contenuto.

Di cose materiali, di cose che hanno cioè nella materialità la loro specificazione essenziale, parliamo a ragion veduta, ma per parlarne così non è affatto necessaria una qualche forma di sapere più profondo, che vada oltre il piano della semplice immediatezza percettiva.

Chiediamo, per esempio, che ci venga indicato qualcosa a cui ci si possa appigliare per avviare un discorso intorno alla materia; e certamente si farà riferimento anzitutto a un «corpo solido». Questa è una prima circostanza assai più significativa di quanto possa apparire a un primo sguardo. Di fatto, in ciò è implicitamente ammessa un’anteriorità di principio, un’esemplarità, nel senso più forte, della cosa nel senso consueto per l’illustrazione della nozione di materialità: passando semplicemente al di sopra della circostanza, nota a ognuno, secondo la quale sarebbe certamente più corretto parlare della solidità come di uno stato della materia, e della materia stessa come di qualcosa di soggiacente alla modificazione degli stati. Di questa circostanza si tace proprio perché lo stesso parlare di stati presuppone un’elaborazione teoretica che, pur avendo a sua volta una base fenomenologica nella specifica esperienza della modificazione di stato, tuttavia propone una nozione di materia che non ha un riempimento intuitivo diretto e che si trova già nella prospettiva di una concettualizzazione.

Dal punto di vista di una fenomenologia della cosa materiale che metta da parte, come un diverso problema, gli impegni e le implicazioni di ordine epistemologico, non solo deve essere riconosciuta una priorità espositiva ai corpi solidi [12], ma soprattutto essa deve prendere le mosse e lasciarsi orientare dalla loro esemplarità.

Parliamo della materia, della cosa materiale, e subito proponiamo una sorta di modello fenomenologico, di cosa materiale in senso eminente, attiriamo l’attenzione su un complesso di apparenze fenomenologiche nel quale quei caratteri che sono condizioni per l’attribuzione del senso della materialità esplicano la loro massima energia.

Una pietra di granito, dunque, e di grandi dimensioni. E non, per esempio, un granello di sabbia. E tanto meno l’acqua; o addirittura l’aria.

E così facendo ci comportiamo da uomini di buon senso. Né l’acqua né l’aria sono cose. Ma se abbiamo bisogno di un caso veramente esemplare, di un modello, nemmeno il minutissimo frammento, il granello di sabbia, è adatto allo scopo: proprio, vorremmo dire, per la sua sfuggente piccolezza. Esso non ha peso. Mentre la pietra di granito ci sta di fronte in tutta la sua pesantezza, la sua stabilità, la definitezza e la compiutezza della sua forma. Nella sua ferma individualità: non certamente nel senso letterale della indivisibilità, ma nel senso che essa si contraddistingue, nella determinatezza dei suoi contorni, da tutto ciò che sta intorno, emergendo in modo netto e definito nello spazio circostante. Di essa possiamo dire: questa cosa qui, proprio questa e non altra. Fissando la pietra nella sua identità irremovibile.

3. Limiti di una considerazione epistemologica e necessità di un nuovo orientamento

In tutto lo sviluppo del problema della materialità Husserl si attiene strettamente ai criteri di principio di un’impostazione fenomenologica: in particolare, la nozione della cosa è proposta in primo luogo a partire dall’esperienza della cosa, quindi dalla concretezza delle datità fenomenologiche. E tuttavia lo scopo prefissato fin dall’inizio, che orienta le conclusioni, era essenzialmente quello di mostrare in che modo, a partire di qui, la cosa si proponga alla fine come un’oggettività sulla quale possano innestarsi operazioni conoscitive. Ciò spiega come mai il titolo della materialità non assolva, nonostante tutto, alcun ruolo specificamente determinato, ma esso si converta senz’altro in quello della realtà e della sostanza, con le loro più dirette ed evidenti implicazioni epistemologiche.

Come abbiamo visto, la domanda effettiva intorno alla cosa diventa propriamente: «Che cosa costituisce il concetto di questa res, che cosa significa realtà estesa, che cosa significa realtà in generale? Si parla anche di sostanza estesa. Che cosa significa, ci chiediamo, questa sostanzialità, e che cosa significa nella massima generalità possibile?» [10].

Ma se questa è la domanda, allora ad una simile linea di sviluppo di una fenomenologia della cosa materiale si può obiettare di tenere in scarso conto proprio i contrassegni della materialità. Dove, in essa, si parla propriamente della «materia»? In quale punto emerge il tema della materia, in se stesso, come un «senso» da rendere esplicito? Lo scopo che qui si persegue è piuttosto quello di mostrare la transizione della cosa dell’esperienza alla cosa per la conoscenza, dalla cosa materiale alla cosa fisicalistica, alla cosa cioè in quanto essa si offre come obiettivo di indagini sistematiche rivolte alla natura elementarmente intesa come mondo di cose.

Fa parte allora dell’impostazione di principio del problema il mostrare da un lato che il pensiero di una simile possibilità conoscitiva, dunque il pensiero che è costituito dalla nozione della realtà oggettiva, ha la sua origine nell’apprensione percettiva dei nessi causali, di cui si ribadisce l’effettività fenomenologica; ma dall’altro si tratta anche di esibire la necessità di procedere oltre questo terreno dell’immediatezza dell’esperienza. Anzi, l’intero percorso argomentativo che abbiamo brevemente sintetizzato può essere considerato come un percorso di progressivo allontanamento da quella immediatezza: e la nozione della cosa alla fine teorizzata, secondo la quale essa è in ultima analisi una x interamente descritta da un sistema di leggi, si dispone a quel livello minimo di astrazione intellettuale che possiamo assumere idealmente come condizione per l’avvio di un progetto conoscitivo. La cosa intesa così non è affatto data, benché una simile possibilità di intenderla sia coimplicata nel darsi della cosa. Ma essa si presenta appunto come risultato di un’elaborazione teoretica che comincia a superare l’immediatezza del dato, preludendo alla produzione di vere e proprie oggettività di «ordine superiore» che non hanno alcun riscontro diretto nell’esperienza concreta.

Riceve particolare significato il fatto che al termine di questo percorso, quando si perviene alla «nuova determinazione» del concetto della cosa, nella quale le qualità reali assumono senz’altro lo statuto di qualità causali, si parli anche, e in conseguenza di questa nuova determinazione, di soppressione e di superamento (Aufhebung)dell’esperienza della cosa11]. [

Tutto ciò è una diretta conseguenza della cornice epistemologica nella quale si sviluppa, nel volume secondo delle Idee, la fenomenologia della cosa materiale. Ma una volta che abbiamo preso atto di un simile orientamento e dell’incidenza che esso finisce con l’avere sull’intero sviluppo argomentativo, si impone la possibilità di procedere in una direzione interamente diversa.

Naturalmente la domanda iniziale può anche essere formulata nello stesso modo: quali sono le caratteristiche che conducono ad attribuire a un complesso di datità fenomenologiche il senso della materialità, della cosa materiale? Ma del tutto diversa può essere l’intenzione della domanda e di conseguenza il modo secondo cui ci accingiamo a dare a essa una risposta. Parlando di materia o di cosa materiale non siamo affatto tenuti a scorgere anzitutto l’emergere del problema della costituzione di «cose» intese come oggettività da conoscere, quindi come identità sostanziali il cui concetto richiede di essere filosoficamente chiarificato. La chiarificazione filosofica potrebbe invece essere chiamata in causa per mostrare quali sono i momenti che forniscono un riempimento intuitivo della nozione di materia al di là di un’elaborazione teoretica preliminare. L’indagine costitutiva non deve allora senz’altro indirizzarsi verso la cosa fisicalistica, per mostrare in che modo essa possa delinearsi a partire dalle datità concrete, ma può arrestarsi presso l’esperienza della cosa e proporsi come compito l’esplicitazione del suo contenuto.

Di cose materiali, di cose che hanno cioè nella materialità la loro specificazione essenziale, parliamo a ragion veduta, ma per parlarne così non è affatto necessaria una qualche forma di sapere più profondo, che vada oltre il piano della semplice immediatezza percettiva.

Chiediamo, per esempio, che ci venga indicato qualcosa a cui ci si possa appigliare per avviare un discorso intorno alla materia; e certamente si farà riferimento anzitutto a un «corpo solido». Questa è una prima circostanza assai più significativa di quanto possa apparire a un primo sguardo. Di fatto, in ciò è implicitamente ammessa un’anteriorità di principio, un’esemplarità, nel senso più forte, della cosa nel senso consueto per l’illustrazione della nozione di materialità: passando semplicemente al di sopra della circostanza, nota a ognuno, secondo la quale sarebbe certamente più corretto parlare della solidità come di uno stato della materia, e della materia stessa come di qualcosa di soggiacente alla modificazione degli stati. Di questa circostanza si tace proprio perché lo stesso parlare di stati presuppone un’elaborazione teoretica che, pur avendo a sua volta una base fenomenologica nella specifica esperienza della modificazione di stato, tuttavia propone una nozione di materia che non ha un riempimento intuitivo diretto e che si trova già nella prospettiva di una concettualizzazione.

Dal punto di vista di una fenomenologia della cosa materiale che metta da parte, come un diverso problema, gli impegni e le implicazioni di ordine epistemologico, non solo deve essere riconosciuta una priorità espositiva ai corpi solidi [12], ma soprattutto essa deve prendere le mosse e lasciarsi orientare dalla loro esemplarità.

Parliamo della materia, della cosa materiale, e subito proponiamo una sorta di modello fenomenologico, di cosa materiale in senso eminente, attiriamo l’attenzione su un complesso di apparenze fenomenologiche nel quale quei caratteri che sono condizioni per l’attribuzione del senso della materialità esplicano la loro massima energia.

Una pietra di granito, dunque, e di grandi dimensioni. E non, per esempio, un granello di sabbia. E tanto meno l’acqua; o addirittura l’aria.

E così facendo ci comportiamo da uomini di buon senso. Né l’acqua né l’aria sono cose. Ma se abbiamo bisogno di un caso veramente esemplare, di un modello, nemmeno il minutissimo frammento, il granello di sabbia, è adatto allo scopo: proprio, vorremmo dire, per la sua sfuggente piccolezza. Esso non ha peso. Mentre la pietra di granito ci sta di fronte in tutta la sua pesantezza, la sua stabilità, la definitezza e la compiutezza della sua forma. Nella sua ferma individualità: non certamente nel senso letterale della indivisibilità, ma nel senso che essa si contraddistingue, nella determinatezza dei suoi contorni, da tutto ciò che sta intorno, emergendo in modo netto e definito nello spazio circostante. Di essa possiamo dire: questa cosa qui, proprio questa e non altra. Fissando la pietra nella sua identità irremovibile.

4. La nozione della materialità illustrata attraverso il rimando ad un modello

Dal punto di vista della costituzione fenomenologica, che riprende, esplicitandole, le precostituzioni operate dall’esperienza, la materia rimanda all’azione. L’irremovibilità del blocco di granito ha il senso di una risposta a un’intenzione di movimento. La materia è anzitutto pesante, molto pesante, secondo un’accezione della pesantezza che è interamente risolta nella sensazione soggettiva dello sforzo.

L’esperienza vissuta della materia riconduce sempre a modalità di resistenza a intenzioni pratico-attive. La cosa resiste al tentativo di sollevarla. Resiste alla pressione delle mie dita, si oppone alla penetrazione e alla modificazione. La durezza appartiene ai suoi attributi costitutivi; così come l’impenetrabilità, che si annuncia visivamente nell’intrasparenza e nell’opacità;e il corrugamento della sua superficie che genera l’attrito.

Appare ora certamente chiaro in che senso sia mutato l’orientamento delle nostre considerazioni. Anche seguendo il percorso precedente ci imbattiamo in esempi che rimandano ad azioni, alle pressioni che possiamo esercitare sulle cose e alla resistenza che oppone, per esempio, una molla di acciaio [13]; ma questi esempi sono inseriti in un contesto che fa apparire quelle azioni come pratiche che mettono alla prova le proprietà della cosa e consentono infine un collegamento diretto con la problematica delle dipendenze causali. E così in generale tutti i riferimenti alla tattilità tendono principalmente a illustrare la nozione di schema tattile come uno dei momenti dello schema sensoriale complessivo che è destinato a svolgere un ruolo di conferma all’interno del sistema di concordanze che rafforzano le motivazioni della posizione della cosa nel suo esserci. Il filo conduttore è infatti quello della cosa come oggettività da conoscere che deve essere anzitutto costituita nella sua identità sostanziale. Mentre ora la nozione di oggettività con cui abbiamo a che fare si definisce unicamente per il suo carattere di polarità oppositiva, come momento negativo rispetto alle intenzioni soggettive, come ostacolo ad esse.

E del resto muta interamente anche il senso in cui andiamo enumerando gli attributi costitutivi della cosa materiale. Solo tenendo conto di questo mutamento risulta realmente significativo il progetto di avviare le nostre considerazioni cominciando dall’esibizione di un modello fenomenologico. Non si tratta di riconoscere che in essi si trovano di fatto unificati i contrassegni della materialità, ma piuttosto di sottolineare che attraverso le tensioni pratico-percettive prende forma un immagine della materialità che il blocco di granito porta all’espressione. Fin dal momento in cui abbiamo deciso di lasciare da parte la cosa epistemologica negli sviluppi di una fenomenologia della cosa materiale che si attenga unicamente all’esperienza vissuta della materialità, abbiamo anche deciso di lasciare liberamente agire le componenti propriamente immaginative, che del resto fanno integralmente parte di quella esperienza. Indicare nel blocco di granito un modello fenomenologico della cosa materiale significa richiamare l’attenzione sul fatto che la percezione lo sa cogliere come la cosa che esso propriamente è, ma anche, e nello stesso tempo, come una sorta di monumento innalzato alla materia stessa.

5. Un’immagine per l’immateriale

Ed è indicativo dell’orizzonte entro cui si muove la fenomenologia della cosa materiale di Husserl il fatto che nell’esposizione del volume secondo delle Idee, di tutto ciò non si faccia cenno, benché non manchi qualche spunto che può essere interpretato in questa direzione.

Per esempio si osserva, e potrebbe sembrare un’affermazione un poco stravagante, che «i corpi solidi trasparenti rappresentano già una deviazione dal caso normale della costituzione originaria» [14]: spiegando che una lastra di vetro che riempia l’intero campo visivo in posizione parallela all’osservatore tende a sfuggire alla vista. Essa comincia ad apparire solo se «modificandone l’orientamento, attraverso il suo rapporto con altri corpi, vengono in luce per esempio gli orli»; ma difficilmente potremo ottenere di questa cosa uno schema visivo vero e proprio, poiché siamo ostacolati «dal lucido, dai riflessi, da immagini di altre cose viste in trasparenza» [15].

Osservazioni come queste, che compaiono in quel testo come osservazioni relativamente marginali, rivestono per noi un particolare interesse perché possono diventare veramente significative solo all’interno del nostro contesto di discorso.

Si accenna qui a una costituzione normale della materialità, e la deviazione da essa viene imputata alla mancanza di «una datità parallela per la vista e per il tatto» [16]. Ma si indebolirebbe certamente la portata dell’esempio se una simile osservazione si riducesse al rilievo delle difficoltà di formazione di uno schema visivo a causa della trasparenza. Modificando l’esempio, potremmo pensare a un piccolo oggetto di vetro: in questo caso, lo schema visivo si forma senz’altro e senza difficoltà: vedo infatti i suoi contorni, la superficie da essi circoscritta, una superficie trasparente, liscia e levigata. Se poi tocco questa superficie, i dati tattili confermeranno addirittura i dati visivi.

Eppure sarebbe giusto parlare anche in questo caso di «una deviazione dal caso normale della costituzione originaria» nel senso che vi è qui comunque una forma particolare di incoerenza, di conflitto interno alle apparenze percettive, che non è da porre sullo stesso piano di quelle discordanze che condurrebbero al dubbio intorno all’effettivo esserci della cosa, alla sua possibile illusorietà.

L’impenetrabilità tattilmente sperimentata contrasta infatti, nell’immagine della materia, con la trasparenza della cosa che evoca invece l’elemento immateriale. Non per questo, certamente, il vetro diventa una oggettività fittizia ma piuttosto una materia paradossale, una materia meravigliosa - una materia di fronte alla quale dovremmo forse imparare ancora a meravigliarci e di cui, in ogni caso, la percezione stessa si meraviglia.

La considerazione di questo rapporto contiene tuttavia anche un altro motivo che ci costringe in certo senso a ritornare sui nostri passi proprio per ciò che concerne la nozione della materialità così come l’abbiamo prospettata facendo riferimento al nostro modello fenomenologico.

Abbiamo parlato della ferma individualità del blocco di granito. E abbiamo spiegato che con ciò volevamo alludere al suo stagliarsi da tutto il resto che lo circonda. Ma se ora ci chiediamo a che cosa esso debba questa individualità probabilmente penseremmo alla forma piuttosto che alle connotazioni propriamente materiali: alla forma intesa come contorno, come linea chiusa, come momento di separazione e di distinzione.

Ma allora, se riconsideriamo la questione sotto questo aspetto, a partire dalla vuotezza della forma si opera la transizione alla sua essenziale rigidità. La forma è l’elemento individuante, e anche l’elemento rigido. Cosicché si delinea un’immagine della materia interamente diversa, in opposizione alla forma e alla stessa nozione della cosa: l’immagine della materia senza nome, di una materia che, essendo priva di forma, è anche essenzialmente defluente: la materia come elemento informale, come melma.

In questo strano argomentare, manteniamo comunque ferma la centralità del riferimento, dal punto di vista della costituzione, al nostro modello di cosa materiale.

In rapporto a esso si realizza una costituzione positiva della materialità. Ma abbiamo già notato che una costituzione positiva può comportare una costituzione negativa, e proprio per questo abbiamo potuto proporre il tema dell’immateriale. Con questo ultimo cenno non abbiamo fatto altro che sviluppare la possibilità di una costituzione negativa rivolta tuttavia in un’altra direzione.

Note

[1] E. Husserl, Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, tr. it. a cura di E. Filippini, Libro II (Ricerche fenomenologiche sopra la costituzione), cap. II, Einaudi, Torino 1965, p. 426 e sgg.

[2] ivi, pp. 426-7.

[3] ivi, p. 429.

[4] ivi, p. 430.

[5] ivi, p. 434.

[6] ivi, p. 435

[7] ivi, p. 438.

[8] ivi, p. 442

[9] ivi, p. 441.

[10] ivi, p. 432.

[11] ivi, p. 441 (nel titolo del § 15e).

[12] Per quanto ci stiamo avviando in una diversa direzione di sviluppo del problema, questo riconoscimento è peraltro presente anche nel testo di Husserl, cfr. l’Aggiunta a p. 449.

[13] ivi, pp. 437 e 445.

[14] ivi, p. 450.

[15] ivi.

[16] ivi.

II. C o l o r i

Nell’avviarci a mostrare l’orientamento di una considerazione fenomenologica del colore, facciamo agire il tema della cosa materiale come filo conduttore già per il fatto che prendiamo le mosse dal colore inteso anzitutto come proprietà delle cose.

Un simile inizio non urta certamente il senso comune, mentre potrebbe suscitare riserve e perplessità filosofiche. Comunque vengano formulate, esse riproporranno prima o poi, in maniera più o meno scoperta, i termini della distinzione tra qualità primarie e qualità secondarie. Il colore non apparterrebbe alla cosa stessa, ma alla relazione della cosa con la soggettività. In modo più sottile l’obiezione potrebbe essere formulata richiamandosi alla fisica del colore e alle spiegazioni corrispondenti. Da questo punto di vista il parlare del colore come proprietà delle cose sarebbe un’indebita concessione al senso comune. Dovremmo invece impostare il problema parlando di uno stato sensoriale - la sensazione cromatica - che sorge come risultato di un processo fisico complesso, nel quale svolgono una parte determinante la conformazione dell’occhio, la costituzione fisica della luce e della cosa che ci appare colorata in questo o quel modo.

Naturalmente non vi è nulla da eccepire intorno al passaggio al piano delle spiegazioni: mentre è sbagliata l’opinione che l’effettuazione di questo passaggio comporti l’illusorietà del riferimento del colore alla cosa come una sua proprietà. Questo riferimento appartiene infatti all’ambito delle pure apparenze fenomenologiche. Non sbaglia invece il linguaggio corrente quando attribuisce un determinato colore ad una cosa determinata, e lo attribuisce anzi in modo permanente e persistente come un attributo inerente alla cosa così come essa è in sé e per sé.

Del colore come qualità secondaria si può parlare solo nel senso che abbiamo in precedenza chiarito quando abbiamo mostrato che esso riempie l’estensione vuota e priva di una datità intuitiva autonoma. Questo carattere riempiente è naturalmente proprio di tutte le proprietà qualificanti, ma nel caso del colore questo rapporto con l’estensione ha certamente le sue peculiarità. Il colore si distende sulla superficie della cosa e la ricopre tutta come una sottile pellicola che aderisce perfettamente ad essa.

Questa analogia gioca peraltro su una distinzione analitica che, per quanto possa apparire ovvia, merita tuttavia di essere messa in evidenza. Ciò che forma una sottile pellicola distesa sulla cosa è, tutt’al più, il colore inteso come pigmento, come vernice, come materia cromatica. Mentre da essa dobbiamo distinguere il colore in quanto qualità puramente visiva che «aderisce» all’estensione in un senso interamente diverso.

Pensiamo del resto al modo in cui una volta si usava stendere il colore sulla tela. In fondo, di fronte a quei dipinti potremmo chiederci ingenuamente perché mai essi sono così lisci, perché mai tanta perizia veniva messa alla prova nello stendere il colore in modo non solo da ricoprire la tela in ogni suo punto, così che essa ne risulti interamente nascosta, ma anche da non lasciare trasparire la minima traccia del pennello che passa e ripassa su di essa. Fin dall’inizio la pratica pittorica non può non avere a che fare con quella distinzione che evoca l’opposizione tra la materialità del colore e la sua immaterialità. Se appena un’increspatura si notasse nel dipinto, se la pennellata lasciasse un segno, attraverso il corrugarsi della superficie, con l’ineguaglianza e la ruvidità, apparirebbe in primo piano la materia stessa. Mentre, così facendo, facciamo di tutto per ridurre questa presenza ed esaltare invece la natura puramente estesa del colore.

La tela in quanto cosa deve scomparire sotto la vernice e questa, a sua volta, come materia cromatica, deve dissolversi nel livellamento di ogni scabrosità e di ogni spessore. Tutte le nostre intenzioni sono rivolte verso la immaterialità del colore, verso l’estensione cromatica immateriale: attirando tutta l’attenzione sulla scena rappresentata nel dipinto come una sorta di rappresentazione visionaria, che è apparsa al pittore e che egli consegna intatta allo spettatore, vorremmo quasi dire, nella sua oggettività. Infatti l’occultamento della matericità del colore ha anche, nello stesso tempo, il senso di celare il momento pratico concreto, e dunque la soggettività stessa in quanto si esprime nel gesto effettivo del dipingere. Tutta la cura gestuale nello stendere il colore ha di mira la soppressione del gesto stesso, manifestando un modo di concepire l’attività pittorica come un’attività essa stessa eminentemente «spirituale».

Inversamente potremmo lasciare che la scena visiva si riempia di segnali tattili, orientandoci così nella direzione opposta: nella direzione della esibizione della matericità del colore che è anche esibizione della soggettività del gesto e della prassi pittorica come una prassi che ha a che fare anzitutto con cose.

Nelle nostre considerazioni introduttive abbiamo tuttavia anche parlato dell’estensione come superficie delineata da un contorno, abbiamo parlato della forma come rigida impalcatura della cosa. E ciò fa pensare anche al colore come circoscritto in essa, chiuso dentro la forma. Considerando il rapporto tra colore ed estensione sotto questo aspetto, il colore viene posto a distanza: esso si trova laggiù,nel recinto della cosa, appiattito su di essa.

Abbiamo preso le mosse dal colore come proprietà della cosa: ed è come se avessimo voluto dire anche, esprimendoci così, che la cosa è veramente la proprietaria del suo colore.

La relazione del colore alla luce si presenterebbe allora come una semplice messa allo scoperto di una determinazione obiettiva: un raggio lineare va a scovare l’oggetto nel suo luogo, lo colpisce, come una freccia, e poi fa la sua denuncia: «Esso è azzurro». La cosa si mostra e dice: «Questo colore è il mio».

Il prendere le mosse dal colore come proprietà della cosa sarebbe certamente orientato anzitutto in questa direzione se non sapessimo già che un simile modo di intendere la cosa e le sue proprietà può giungere solo al termine delle procedure oggettivanti dei processi di costituzione. Se da un lato infatti è per molti versi importante richiamare primariamente l’attenzione sull’appartenenza del colore alla cosa come un dato di esperienza, dall’altro è altrettanto importante per uno sviluppo effettivo del problema non perdere di vista la processualità della costituzione, e dunque l’intero ambito delle relatività fenomenologiche nelle quali questi rapporti non sono affatto decisi.

A questo proposito la fenomenologia implicita nelle pratiche pittoriche potrebbe insegnarci molte cose. Per esempio, il pittore impressionista sembra voler tradurre sul piano pittorico i risultati delle indagini scientifiche intorno alla luce e alla formazione del colore come evento fisico. Di fatto, viene invece realizzata una complessa fenomenologia dell’esperienza cromatica, nella quale viene respinta ai margini la cosa nella sua identità onnitemporale, così come il rapporto del colore alla cosa inteso come mero rapporto di riempimento. Il colore viene anzitutto giocato contro la forma, cosicché il «corpo spaziale» diventa nient’altro che un addensamento del cromatismo, immerso e sconfinante nelle atmosfere di luce da cui sembra avere origine. In questo modo, la cosa, tendenzialmente dissolta nella sua consistenza materiale, viene attratta nella temporalità soggettiva del vissuto. Raffigurata non è la cosa in sé, ma la cosa nel suo giorno, e il giorno nella sua ora - così come ci appare.

Ma non appena attiriamo l’attenzione sulla problematicità di questi rapporti ci rendiamo subito conto che essa non è certamente solo attestata dalle relatività dei processi di costituzione.

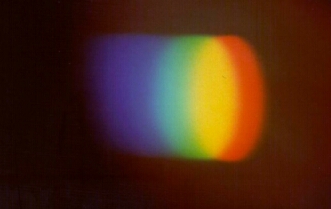

Anche qui vi sono infatti quelle che potremmo ancora chiamare deviazioni dal caso normale della costituzione originaria. Ai colori distesi e fermi sulla superficie delle cose si possono contrapporre i colori irrequieti delle bolle di sapone oppure gli scintillanti cromatismi che baluginano nei riflessi delle superfici. Ma infine la massima distanza dalla cosa è data dai colori diffusi: dalla possibilità di colorare la luce - vogliamo proprio esprimerci così. Nella luce colorata, il colore si libera interamente dal vincolo con la cosa materiale, si libera addirittura dal riferimento all’estensione intesa come forma, come contorno, come "corpo spaziale". In luogo di distendersi e di riempire una forma, esso si diffonde nello spazio. Esso non è più circoscritto in un luogo, il luogo stesso della cosa - non è più là: ma in esso ci si può immergersi e da esso ci si può lasciare avvolgere.

Facendo agire i punti di vista finora emersi affrontiamo ora il classico problema del sistema dei colori.Dell’universo cromatico possiamo dare una sorta di rappresentazione grafica, ricorrendo a un cerchio o a un’altra configurazione geometrica più complessa, e questa possibilità indica in primo luogo che i colori singoli sono in realtà integrati in una struttura relazionale essenzialmente unitaria.

La circostanza è ben nota, ma l’ovvietà con la quale potrebbe essere assunta è in realtà solo apparente. In primo luogo ci stanno di fronte i colori nella loro enorme varietà, nella loro infinita molteplicità che il linguaggio stesso stenta a dominare. Ciononostante il pensiero di una fondamentale semplicità, di una struttura in ultima analisi elementare, della possibilità di un ordine rigoroso, e precisamente di un ordine inscritto nella natura stessa del colore, si è imposto dal tempo dei tempi e ha determinato, nelle sue trasformazioni ed evoluzioni, la lunga e complessa storia di questo problema.

Possiamo idealmente assumere che in questo pensiero confluiscano almeno due motivi che ci riconducono alla duplicità del colore come qualità visiva e come materia cromatica. Da un lato infatti vi sono evidenti affinità nell’aspetto dei colori, come tra il rosso e l’arancione o tra diversi tipi di uno stesso colore. Dall’altro, vi sono le constatazioni relative alle mescolanze delle materie cromatiche, nelle quali un determinato colore appare come risultato di una composizione. Di qui certamente ha avuto origine il problema, che è rimasto così a lungo indeciso, della distinzione tra colori semplici e colori composti. Se vi sono colori che sorgono per composizione, allora debbono esservi colori semplici - e l’identificazione di un numero ristretto e ben definito di colori semplici rappresenterebbe la soluzione del problema dell’unità.

Ma si cominciano a intravedere alcune prime difficoltà non appena facciamo notare che si tratta di motivi per nulla omogenei e che connettere il secondo con il primo conduce a una falsa posizione del problema. Come possiamo infatti essere certi che ciò che risulta composto in una mescolanza concreta di materie, debba essere giudicato tale anche in rapporto alla natura intrinseca del colore? Inversamente la semplicità, riferita alla materia cromatica, ha solo un senso affatto accidentale, e indica niente altro che l’impossibilità tecnico-pratica di ottenere questa materia cromatica attraverso mescolanze di altre.

Di qui risulta chiara non solo la non ovvietà di una considerazione dei colori da un punto di vista sistematico, ma persino della distinzione tra colore come qualità visiva e colore come materia cromatica. La storia della teoria del colore mostra un continuo e oscuro oscillare tra l’uno e l’altro polo, e molte delle proposte tradizionali di ordinamento sistematico sarebbero del tutto incomprensibili se non si tenesse conto di questa confusione latente. A complicare ancor più le cose, si aggiunge poi il problema dell’«armonia dei colori», che si affaccia fin dall’inizio in stretta connessione con le considerazioni sistematiche, e il peso delle valenze simboliche di cui vengono investiti i colori singoli e la stessa idea dell’unità dell’universo cromatico.

In questo intreccio di motivi si è inserito infine in modo determinante il motivo scientifico-esplicativo - un motivo che può a sua volta essere largamente frainteso nel suo senso e nella sua portata. Per una comprensione corretta è infatti necessario essere consapevoli che, nel momento in cui si propone una spiegazione autentica del prodursi del colore come evento fisico, l’asse del problema subisce un radicale spostamento e il tema stesso dell’unità riceve un senso interamente nuovo, così come la stessa problematica della semplicità e della composizione.

10. Gradazione chiaroscurale ed esperienza della transizione

Di fronte a tutto ciò ci proponiamo il compito, molto limitato, ma probabilmente utile per un orientamento della discussione, di mostrare quale aspetto assuma il problema del sistema dei colori inteso come un problema di fenomenologia filosofica. Si tratta allora in primo luogo di prescindere a un tempo dalle mescolanze tra le materie cromatiche così come da giustificazioni che presuppongono in un modo o nell’altro le spiegazioni tratte dalla fisica del colore. Il colore deve venire in questione solo come datità visiva - e allora deve indubbiamente essere chiarito in che senso si possa parlare di relazioni tra i colori e se seguendo questa via sia possibile pervenire alla posizione di un ordinamento sistematico, che a sua volta deve trarre il suo senso esclusivamente dal modo in cui esso viene proposto.

Il primo chiarimento necessario riguarda il carattere del sistema. Accanto alla tendenza alla moltiplicazione dei colori, al fine di adeguarsi all’infinita varietà dei casi singoli, vi è nel linguaggio corrente anche la tendenza opposta all’estrema semplificazione. Se non vi sono particolari ragioni per una specificità che raggiunga il caso singolo, ci limitiamo di norma all’impiego di un numero relativamente ristretto di parole di colore. «Semplificando» si prendono le distanze dalle particolarità del materiale empirico, dalle determinatezze del caso singolo-individuale. Perciò si parla dell’azzurro o del rosso come di unità eidetiche che non hanno alcun corrispondente empirico vero e proprio, ma che fanno riferimento ai casi singoli solo come esempi che illustrano un tipo. In realtà questatendenza è assecondata e fatta propria da una considerazione fenomenologica che prospetta fin dall’inizio il problema del sistema all’interno di un orizzonte platonistico. Le idealizzazioni operate debbono tuttavia poter essere giustificate a partire da una base fenomenologica, si richiede cioè che la struttura relazionale proposta poggi su relazioni effettivamente sperimentate.

Questa richiesta è, a nostro avviso, interamente soddisfatta dall’esperienza della transizione, che trova la sua prima ed elementare illustrazione nell’apprensione percettiva delle differenze chiaroscurali. Stando a essa, il colore singolo può essere colto come integrato in una sequenza continua che procede verso gradazioni sempre più chiare sino al bianco e, nella direzione opposta, verso gradazioni sempre più scure fino al nero. La chiarezza ha dunque il carattere di una «proprietà interna» del colore, e ciò comporta che una rete relazionale sia presupposta all’apprensione del colore nella sua singolarità.

Ora, il problema effettivo della base fenomenologica di un ordinamento sistematico dei colori sta nel mostrare la possibilità di operare una generalizzazione, di mostrare cioè che l’esperienza della transizione si fa valere anche in rapporto ai colori considerati nelle differenze del loro momento cromatico vero e proprio. |25|

Per illustrare il senso della questione vogliamo riprendere nei suoi termini essenziali la discussione a cui abbiamo già accennato in precedenza.

Abbiamo osservato che l’apparente ovvietà del problema di una considerazione unitaria è messa in questione anzitutto dalla stessa complessa e controversa storia del problema. In realtà è necessario giungere sino agli inizi del secolo XVII per avere la prima schematizzazione grafica del sistema che ci può apparire realmente ragionevole.

Il più antico diagramma delle relazioni cromatiche sembra sia dovuto a Franciscus Aguilonius che, nella sua Ottica del 1613, propone lo schema seguente[17]:

Come colori fondamentali vengono riconosciuti, stando a questo schema, il flavus, il rubeus e il caeruleus: dunque il giallo, il rosso e l’azzurro. Ciascuno di essi è posto in relazione nella parte superiore del grafico con il bianco e il nero. Si noti poi come il nome di ciascun colore venga scritto sugli estremi delle linee semicircolari di connessione. Tuttavia solo il rubeus è equidistante rispetto al nero ed al bianco mentre il ceruleus è spostato verso il nero e il flavus verso il bianco. In forza di questa equidistanza il rosso viene a trovarsi al centro della costruzione grafica. I colori derivati o composti vengono proposti nella parte sottostante della figura, con i nomi di viridis, per il colore composto da flavus e caeruleus, aureus per il colore composto da rosso e giallo, purpureus per il colore composto da rubeus e caeruleus. Si tratta dunque, rispettivamente, di verde, arancione e viola. È infine da notare che i nomi dei colori composti vengono scritti lungo l’arco di congiunzione dei colori semplici corrispondenti.

Tenendo conto di quel diagramma e trascurando per il momento le relazioni con il bianco e con il nero, si può passare senz’altro alla rappresentazione mediante la circonferenza di un cerchio. Su di essa si contrassegneranno anzitutto i punti rappresentativi dei colori semplici e, tra essi, quelli dei colori composti corrispondenti. La rappresentazione potrà poi essere integrata con i gradi di chiarezza e di saturazione cromatica, sviluppando la figura nella terza dimensione e ottenendo così un solido (un doppio cono, una doppia piramide ouna sfera,per esempio) che sarà considerato come rappresentativo dell’intero spazio cromatico.

Ma comunque ne sia dei dettagli della costruzione ideale e delle alternative possibili in proposito, tutti i problemi si trovano già nella decisione preliminare relativa ai fondamenti del sistema. E che vi siano qui dei problemi è mostrato dal fatto che, nonostante l’apparente plausibilità della sistemazione proposta, ci troviamo subito in difficoltà non appena tentiamo di conferire un senso sufficientemente determinato in primo luogo alle nozioni della semplicità e della composizione. Queste espressioni sono or ora state impiegate come se esse potessero essere assunte in un accezione ovvia e ben nota. Ma le cose non stanno così.

Infatti si potrà parlare di semplicità e di composizione in rapporto al colore come materia cromatica oppure al colore come qualità visiva. Ma né nell’uno né nell’altro caso possiamo giungere a una conclusione realmente soddisfacente. Nel primo caso, infatti, il parlare di semplicità in rapporto ai colori giallo, rosso e azzurro significherebbe niente altro che formulare un’ipotesi empirica sulle materie cromatiche, che sarebbe irrilevante ai fini di una considerazione sistematica. Nel secondo caso, al quale del resto pensava Aguilonius, la distinzione stessa diventa fondamentalmente inconsistente, dal momento che verrebbe interamente affidata a contestabili impressioni soggettive attinenti alla semplicità e alla composizione del colore. Sarebbe infatti in errore chi tentasse di rendere conto sul piano fenomenologico di quella differenza, ritenendo che essa possa essere giustificata sul piano della stessa manifestazione cromatica.

Se prescindiamo con buoni motivi dalle mescolanze delle materie cromatiche, sembrerebbe allora che dovrebbe esserci un qualche contrassegno all’interno dell’esperienza visiva che contraddistingua il viola, per esempio, dal giallo e dal rosso. Ma se proponiamo a qualcuno la domanda se il viola gli appaia come colore semplice o composto non solo non potremmo essere sicuri della risposta, ma nemmeno del fatto che la domanda abbia realmente senso e possa essere veramente compresa.

Inversamente potremmo vedere con i nostri stessi occhi che il giallo appare verde attraverso un filtro azzurro, senza che da ciò consegua che l’impressione visiva del verde comporti l’impressione della composizione.

Di fronte a questi dubbi è naturale che una chiara formulazione del problema della semplicità e della composizione venga ricercata piuttosto sul piano esplicativo. Solo prendendo le mosse dalla fisica del colore possiamo attribuire un senso sufficientemente determinato a parole come semplice, composto, fondamentale e derivato, o introdurre altri termini eventualmente ritenuti più appropriati. Assumendo questo punto di vista tenderemo certo a guardare a quella vecchia schematizzazione (e alla sua stessa terminologia) come ad una rozza anticipazione «intuitiva» di una problematica che può trovare il suo assetto autentico solo considerando il colore come evento fisico.

11. Nuova determinazione del problema

Eppure anche il pieno riconoscimento dei diritti conoscitivi e degli interessi tecnico-pratici di un sistema dei colori con un fondamento esplicativo non toglie il sussistere dell’altro aspetto della questione.

Vogliamo allora riconsiderare il problema mettendo drasticamente da parte ogni tentativo di dare un senso, presuntivamente giacente nell’esperienza del colore, alla distinzione tra colore semplice e colore composto. Occorre invece fare riferimento a ciò che nel cerchio cromatico giunge effettivamente alla manifestazione percettiva. Indipendentemente da ogni considerazione relativa alle mescolanze concrete così come alle impressioni psicologiche sulla semplicità e sulla composizione, il cerchio cromatico ci appare come un percorso percettivo che conduce secondo sfumature continue da una tonalità cromatica all’altra, come una sequenza di gradazioni tonali. Ma non solo: questa sequenza ci appare caratterizzata da un proprio ritmo interno i cui accenti cadono proprio su quei colori a cui in precedenza attribuivamo un oscuro carattere di semplicità e di fondamentalità.

Cerchiamo di illustrare il senso di un simile rilievo. Stando a esso, la nostra attenzione non viene attirata sulla natura intrinseca di questo o di quel colore, ma sulla struttura complessiva della sequenza qui in questione. Anzi, prima ancora, attiriamo l’attenzione sul fatto che possono essere date sequenze cromatiche del genere più vario, che vengono colte appunto nelle loro tipiche differenze di struttura. Ma in che modo ciò sarebbe possibile se nell’apprensione stessa non fosse implicato il rimando a una sorta di ordine precostituito nell’essenza della datità cromatica, e dunque ad una localizzazione ben determinata all’interno di un sistema ideale?

Riprendiamo a questo proposito il caso elementare della sequenza cromatico-chiaroscurale. Il bianco e il nero operano la chiusura della sequenza, essi hanno il carattere di polarità estreme. Ma questo carattere non è pura accidentalità empirica, non indica cioè meramente il posto che essi occupano nella sequenza che proprio ora sta di fronte ai nostri occhi. Potremmo dire invece che questa sequenza esibisce il luogo ideale di questi «colori», del bianco e del nero, all’interno dell’universo cromatico.

Il dubbio filosofico intorno al diritto di annoverare il bianco e il nero tra i colori veri e propri ha del resto sempre avuto i suoi motivi nella posizione che essi occupano all’interno di una considerazione sistematica.

Naturalmente, il bianco e il nero sono colori come tutti gli altri - se considero le materie cromatiche. Ma possiamo anche dire di una cosa che essa è bianca, oppure nera, volendo con ciò parlare proprio del suo colore. Mentre potrebbe essere giustificato avanzare dubbi sull’impiego del termine, se con ciò si vuole mettere in evidenza la dissoluzione dell’universo cromatico nella chiarezza e nell’oscurità, se cioè si vuole indicare la posizione estrema che il bianco e il nero occupano in via di principio nel sistema. |40|

Se dunque sono in presenza di una sequenza che conduce dal bianco al nero secondo una transizione chiaroscurale del l’azzurro (o di un altro colore qualunque), posso dire che questa sequenza presenta il luogo che spetta «a priori» al bianco e al nero. Ma può ben darsi una sequenza, per esempio, dall’azzurro al giallo attraverso il nero. Questo si trova allora tra l’uno e l’altro colore.

Ma questo luogo di fatto non modifica certamente il suo luogo ideale e anzi proprio in forza del riferimento a questo luogo ideale la sequenza viene appresa come determinatamente caratterizzata da una forma strutturale che la differenzia in maniera tipica da altre sequenze possibili.

Il richiamo all’esperienza della transizione ha appunto il senso di un richiamo alla manifestazione percettiva delle differenze strutturali delle sequenze cromatiche e di conseguenza quell’esperienza può essere proposta in via del tutto generale come base fenomenologica del sistema.

Si comprende allora in che senso possiamo attirare l’attenzione sul ritmo interno del cerchio cromatico: in esso, per esempio, il rosso si trova tra il viola e l’arancione e quest’ultimo tra il rosso e il giallo. Ma la struttura fenomenologica della prima sequenza è interamente diversa da quella della seconda: nel primo caso, il rosso appare come punto di volta verso cui si impennano l’arancione e il viola; nel secondo il cromatismo scorre dal rosso al giallo, o nella direzione inversa.

Nonostante i buoni motivi dei dubbi a cui abbiamo accennato, e nonostante il riconoscimento necessario della possibilità di proporre lo stesso problema su una base interamente diversa - e di conseguenza con un significato e uno scopo diverso - non dobbiamo affatto rinunciare alla vecchia idea di un sistema che poggi sulla «fondamentalità» del giallo, del rosso e dell’azzurro. Non si tratta infatti di una idea sbagliata, che va sostituita con una teoria più aggiornata e con la terminologia corrispondentemente mutata. Ma di una idea che può trovare la sua giustificazione in primo luogo mettendo l’accento sull’intervento di procedure di idealizzazione; e in secondo luogo mostrando che le idealizzazioni operate hanno tuttavia la loro base fenomenologica nell’esperienza della transizione e quindi più in generale nelle differenze strutturali, effettivamente sperimentate, delle sequenze cromatiche possibili.

Tutte le discussioni intorno alla nozione della semplicità e della composizione, sia quelle orientate in direzione della fisica del colore come in quella della sua psicologia, vanno coerentemente messe da parte. La circostanza realmente rilevante nel nostro contesto di discorso, è che alcuni punti del cerchio cromatico si propongono come limiti di una sequenza, altri invece come momenti di passaggio. Allo scopo di togliere ogni possibile equivoco potremmo parlare, rispettivamente, di colori terminali e colori intermedi.

Stando a questa impostazione, infine, il tema dell’unità del mondo cromatico si impone in tutta la sua evidenza all’interno delle stesse datità percettive. Ciò che stabilisce un legame tra i colori è in primo luogo la possibilità di stabilire tra l’uno e l’altro una transizione percettiva continua: la possibilità, per esempio, di vedere il rosso trapassare nell’azzurro, diventare azzurro. Si istituisce così una relazione che ha la stessa evidenza di quella che sussiste tra due momenti di una sequenza chiaroscurale di un unico colore.

La molteplicità dei colori si comprime così, idealmente, nella più stretta unità. Anzitutto vi è il Colore. E nel cerchio si rispecchia il suo movimento. Quella rappresentazione infatti non deve essere intesa solo come una statica fissazione di rapporti, ma come se essa mostrasse il divenire del colore.

13. Fenomenologia e naturalismo nella teoria del colore di Goethe

Bozzetto di Goethe per una scenografia del "Flauto Magico" di Mozart

Vi sono diversi motivi che ci suggeriscono di proseguire la nostra discussione prendendo ora in esame la teoria goethiana dei colori[18]. In primo luogo, il libro di Goethe mostra con chiarezza, nella molteplicità degli aspetti che in esso vengono implicati, e anche nelle difficoltà e nei dubbi che solleva la sua lettura, le vicissitudini che può attraversare una teoria del colore che sia investita da interessi filosofici di carattere generale. Siamo qui in presenza di un’opera sbagliata e straordinaria, nella quale l’ingenuità scientifica si mescola con la scienza genuina e il momento ideologico con la discussione teorica e con l’osservazione empirica.

Di fronte ad essa vorremmo anzitutto cercare di mostrare come le nostre considerazioni precedenti ci mettano in grado di farne una lettura produttiva e ci aiutino a cogliere i nodi centrali ed a scioglierne i grovigli.

In rapporto alla posizione che Goethe assume nel suo approccio alla tematica del colore si parla spesso di un atteggiamento fenomenologico implicito. Ma più che l’uso di una simile espressione, ci interessa cercare di individuare le ragioni particolari della possibilità della sua applicazione nel caso di Goethe, proprio perché in queste ragioni essa può ricevere la necessaria determinatezza.

Affrontando questo primo compito, abbiamo subito a che fare con lo sfondo filosofico generale dell’opera, concentrato nelle pagine introduttive che fissano in pochi tratti lo spirito da cui essa è animata. Questo sfondo rimanda al concetto di natura, un concetto che Goethe condivide con così larga parte della cultura romantica, di cui la Teoria dei colori è anzitutto un documento esemplare. La natura come un sistema complesso di leggi, che assumono necessariamente forma matematica e la cui formulazione richiede elaborate costruzioni intellettuali - la natura dunque come «mondo di cose» e precisamente secondo quella nozione della cosa che comporta la soppressione dell’esperienza, come ci siamo espressi in precedenza sottolineando l’inerenza di questo punto di vista alla stessa posizione di scopi conoscitivi - questa nozione di natura non è certamente per Goethe una nozione prioritaria.

Colori e suoni appartengono alla natura scrive Goethe[19]; e molto, se non tutto, il senso della posizione che egli assume dipende proprio dalla comprensione di questa frase.

Colori e suoni sono parti di un intero, di quel grande organismo vivente che è la natura stessa. Essi sono fenomeni naturali in un’accezione pregnante: non semplici eventi invia di principio dominabili all’interno di un sistema unitario di leggi; sono fenomeni nel senso di manifestazioni.

La natura si manifesta in essi; colori e suoni sono espressioni della natura. I fenomeni naturali di cui consta il grande organismo, sono ciò attraverso cui esso ci parla, sono il linguaggio stesso della natura:«e dal più leggero soffio fino al più selvaggio rumore, dal suono più elementare fino al più complesso accordo, dal più veemente e appassionato grido sino alle più miti parole della ragione, sarà sempre la natura a parlare, a rivelare la propria presenza, la propria vita e le proprie connessioni»[20].

Ciò decide fin dall’inizio l’atteggiamento che deve essere assunto nei confronti dei colori. Se essi sono il linguaggio vivente della natura, attraverso la vita dei sensi attraverso l’esperienza sensibile, si deve realizzare un rapporto autentico di comunicazione. Il colore parla e dunque noi dobbiamo sforzarci di comprendere ciò che esso dice. Per fare questo dobbiamo afferrare il fenomeno cromatico in tutta la sua vivezza, così come ci si presenta in tutta la sua forza ai nostri occhi.

Si annuncia in questo modo, nell’intera impostazione goethiana, una tensione verso il qualitativo, verso un sapere legato alla corposità dei fenomeni come una corposità che non può essere affatto ridotta. Ciò che fa del colore una «qualità secondaria», la pienezza che lo caratterizza in quanto datità visiva si propone come tale nella sua validità. E naturalmente già per questo potremmo parlare di un aspetto fenomenologico che si impone con motivazioni proprie che avranno le loro conseguenze nello stesso impianto del problema.

Sono proprio le peculiarità di queste motivazioni che impediscono la consapevolezza dei limiti entro cui deve muoversi una fenomenologia del colore. Fin dall’inizio abbiamo attirato l’attenzione su questo punto: la distinzione tra qualità primarie e qualità secondarie, nel suo senso classico, è erronea perché riduce ad apparenza illusoria il mondo visibile e tangibile. I risultati delle spiegazioni fisiche possono così essere falsamente proposti come se contraddicessero le datità fenomenologiche. Ma è possibile anche incorrere nell’errore inverso di contrapporre i rilievi descrittivi condotti sulla base della concretezza dell’esperienza come tanto potenti da contestare le ipotesi esplicative. Questo è appunto l’errore di principio di Goethe, attestato dalla sua accanita polemica antinewtoniana.

Goethe non si rassegna alla necessità di considerare la luce, e dunque - per Goethe - la chiarezza, il bianco, come un risultato della fusione di una molteplicità di colori. «Che tutti i colori mischiati producano il bianco è un’assurdità che, accanto ad altre assurdità, si è abituati a ripetere fiduciosi da un secolo, e in contrasto con la testimonianza degli occhi»[21].

Goethe ha certamente ragione, se stiamo appunto alla testimonianza degli occhi. E ha ragione anche nel ritenere che non sia affatto giustificato respingere questa testimonianza come se essa fosse ingannevole. E tuttavia il problema di Newton era intanto quello di fornire una spiegazione soddisfacente della formazione, su uno schermo, di un ordinato cromatismo ad opera di un fascio di luce passante per un prisma di vetro. Escludendo con buoni motivi che una simile formazione possa essere dovuta alla natura del mezzo, è possibile formulare l’ipotesi teorica e apprestare esperimenti di conferma, secondo cui la «luce bianca» sarebbe la risultante di raggi «monocromatici» (e dunque semplici, in un senso ben definito del termine), ciascuno caratterizzato da uno specifico angolo di rifrazione. In tal caso, il dato di fatto della formazione dello spettro risulterebbe spiegato in termini fisici come un processo di scomposizione. La formulazione della ipotesi e i risultati soddisfacenti della sperimentazione corrispondente non ci consentono peraltro di ritenere definitivamente raggiunta l’essenza stessa della luce o del processo fisico di formazione dei colori, dal momento che si pone subito la necessità di chiarimenti epistemologici sulla natura e sulla portata della teoria, la quale a sua volta è destinata a muoversi problematicamente con il movimento stesso degli apparati concettuali entro cui essa è integrata. Ma è certo in ogni caso che quella teoria non può essere semplicemente riportata all’immediatezza fenomenologica e giudicata a partire da essa, ma deve essere lasciata esattamente dove si trova, sul terreno della transfenomenologia.

La presenza, così consistente in Goethe, dell’esigenza di convalidare i risultati della propria indagine anche attraverso la confutazione polemica della teoria newtoniana deriva indubbiamente da un’ambiguità di fondo, da un nodo metodologico destinato a restare irrisolto. Cosicché da un lato è giusto richiamare l’attenzione sul fatto che ci troviamo qui di fronte non già a teorie contrapposte, ma semplicemente a problemi distinti. Dall’altro è altrettanto giusto mettere in rilievo che l’equivoco dipende a sua volta dal modo in cui in Goethe prende forma la rivendicazione della concretezza dell’esperienza cromatica.

Infatti, per Goethe non si tratta soltanto di realizzare una compiuta descrizione di quella esperienza, ma di penetrare attraverso di essa sino all’essenza naturale del colore. In qualche modo, vi è un’istanza naturalistica che si integra strettamente con la fenomenologiadi Goethe e ne specifica la direzione[22].

Di qui deriva anche il dubbio ricorrente sull’impiego dello strumento matematico dello studio dei fenomeni naturali in genere. Se il linguaggio della natura è rappresentato già dai fenomeni naturali sperimentati nella loro concretezza, allora il linguaggio matematico deve essere considerato come un secondo linguaggio che si sovrappone al primo e che rischia di confonderne il senso, qualora il suo impiego non sia accompagnato da opportune cautele[23]. Ogni possibilità di acquisire elementi conoscitivi sarà dunque interamente affidata all’osservazione: a un osservazione attenta, ostinata, minuta, puntuale, incessante, a un’osservazione empirica nel senso più ampio, dalla quale manca tuttavia, per ragioni ben comprensibili, una chiara nozione di esperimento. Non vi è infatti qui propriamente nessuna ipotesi da mettere alla prova, e anche tutti i dispositivi di cui possiamo eventualmente avvalerci hanno come scopo essenziale quello di rendere più acuta l’osservazione stessa. Lo strumento principale di Goethe è proprio questa attenzione osservativa portata alla sua estrema esasperazione: ci accingiamo ora a spiare ogni mossa del colore, a inseguire le sue manifestazioni negli angoli più riposti, non tanto per giungere a rendere conto di esse, quanto piuttosto per arrivare a possederle nel loro senso.

L’importanza della componente naturalistica, nel senso certamente un poco particolare che dipende dal contenuto complessivo del discorso di Goethe, diventa subito chiara se consideriamo l’impianto dell’opera e in particolare se cerchiamo di renderci conto dei motivi per i quali egli prende le mosse dai colori fisiologici.

L’ingente massa di osservazioni minute viene infatti distribuita per l’essenziale nelle prime tre sezioni, ognuna delle quali fa riferimento a un modo di manifestazione del colore, secondo un ordine di sviluppo che richiama l’opposizione tra il materiale e l’immateriale. Anzitutto vengono considerati i colori che Goethe chiama fisiologici intendendo con ciò quelle manifestazioni cromatiche che possono essere considerate come appartenenti essenzialmente all’occhio. Si tratta dunque di manifestazioni eminentemente soggettive, che hanno il carattere della massima fugacità, della precarietà e della transitorietà in quanto sono del tutto libere da vincoli rispetto alla cosa.

All’estremo opposto vi sono invece i colori chimici, considerati nella terza sezione, i colori cioè intesi come proprietà determinante di cose materiali, i colori consolidati sulla cosa e che sono quelli che sono in forza della composizione chimica di essa.

I colori fisici invece, considerati nella seconda sezione, occupano una posizione intermedia tra i colori fisiologici e i colori chimici in quanto hanno un carattere sia soggettivo che oggettivo: non appartengono alla cosa come una proprietà stabile di essa, ma hanno bisogno della cosa per sussistere.

Dal punto di vista concettuale si prende l’avvio dal colore come apparenza evanescente per progredire sempre più verso la cosa - un principio di ordinamento a cui Goethe attribuisce un particolare significato e al quale si attiene anche nell’operare ulteriori sottoclassificazioni, come accade nella sezione dedicata ai colori fisici[24].

Particolarmente significativa è anzitutto la decisione di dare rilievo a quei fenomeni cromatici che si trovano alla massima distanza dalla cosa, che non hanno alcuna consistenza effettiva e alcun rapporto con l’esteriorità. Esempi caratteristici, che offrono una chiara illustrazione della nozione goethiana di colore fisiologico, sono tutti i fantasmi cromatici che sperimentiamo in seguito ad un abbagliamento, all’osservazione prolungata di una figura intensamente illuminata o addirittura quelle formazioni cromatiche che ci appaiono esercitando una pressione delle dita sulle palpebre abbassate. Essi sono colori che sembrano attraversare fugacemente il nostro campo visivo, ma che non hanno in esso nessuna localizzazione obiettiva: essi sono visti per così dire di sbieco, anzi, che in senso proprio non sono visti affatto, sono colti dall’occhio come colori dentro gli occhi.

Che vi siano simili colori ognuno lo deve sapere per conto proprio, dal momento che essi non sono indicabili ad altri, sono colori soggettivi nel senso più stretto e rigoroso. Eppure Goethe si accinge a sottoporre proprio questi colori, che esiteremmo persino a chiamare tali, ad una osservazione sistematica rivendicando anzi fin dall’inizio, e non a torto, l’originalità di questo avvio.

Questi colori, egli osserva, «sono stati finora considerati inessenziali e casuali, alla stregua di illusioni e deficienze. Le loro manifestazioni sono note fin dall’antichità ma, poiché non si poteva avere ragione della loro incostanza, li si relegò tra le apparizioni di natura maligna»[25]. Contro di ciò, e contro le varie denominazioni che rimandano in vari modi ad un presunto carattere patologico, Goethe fa notare che il termine di colore «fisiologico» è stato scelto appositamente per sottolineare che queste manifestazioni cromatiche appartengono al normale funzionamento dell’occhio sano[26]. In questa motivazione del nome, troviamo anche la motivazione dell’interesse che muove Goethe anzitutto in questa direzione. I colori dentro gli occhi sono colori prodotti dall’occhio stesso nella sua relazione con la luce - nulla qui deriva dall’artificio, ma tutto sorge dalla stessa produttività spontanea della natura. Cosicché se, attraverso l’osservazione, riusciamo a individuare qualcosa di simile a regole che presiedono a questa produzione, con ciò arriveremmo forse a cogliere almeno qualche aspetto rilevante dell’intima essenza del colore come fenomeno naturale. La relazione del colore con l’occhio e con la luce potrebbe cominciare a rivelarsi, non già da osservazioni anatomiche o dalla ricostruzione teorica di un processo fisico, ma proprio attraverso una fedele descrizione di questi strani eventi.

Ecco dunque che il momento dell’osservazione fenomenologica si ripresenta in uno stretto legame con il tema dell’essenza naturale del colore, e questo legame rappresenta indubbiamente il tratto caratteristico dell’impostazione goethiana. Di esso dobbiamo in qualche modo cercare di impadronirci se vogliamo pervenire a una comprensione autentica del senso della sua opera.

15. Il colore come valore d’ombra

Non c’è dubbio che la sezione dedicata ai colori fisiologici possa essere indicata come la parte meno compromessa con le prese di posizioni generali più impegnative e discutibili dell’opera e la più ricca di osservazioni particolari e di spunti geniali che possono essere particolarmente apprezzati dal punto di vista psicologico come anticipazioni di problemi che solo in seguito riceveranno un’elaborazione effettiva.

Tuttavia a noi interessa non tanto isolare questa sezione da tutto il resto, ed eventualmente, all’interno di essa, quei pochi, benché significativi momenti che possono essere valorizzati in questa direzione, quanto piuttosto mostrare il filo conduttore che tiene insieme le osservazioni empiriche e la connessione di esso con l’atteggiamento mentale da cui sono orientate.

Questo filo conduttore è rappresentato dal tema della opposizione e del contrasto, e ciò ci riconduce ancora una volta alla concezione della natura come totalità vivente e onnicomprensiva. Fa parte di questa concezione l’idea di una dialetticità interna, nel senso più ampio, che rimanda a un gioco di opposizioni, di azioni e reazioni, di complessi equilibri e di contrasti, di tensioni e di compensazioni, di attrazioni e repulsioni. Uno degli aspetti più sorprendenti dell’indagine di Goethe è il modo in cui una simile concezione di carattere generale, un simile sentimento della natura si specializzi fino al più infimo dettaglio, che riceve così una improvvisa ricchezza di significato, un valore esemplare.

Che cosa accade se entriamo in una stanza completamente buia? «Avvertiamo subito un senso di privazione» [27]E inversamente «se ora rivolgiamo l’occhio verso una superficie bianca, fortemente illuminata, esso viene abbagliato e, per un certo tempo, rimane incapace di distinguere oggetti moderatamente illuminati»[28].

Osservazioni come queste vengono subito riscattate dalla loro apparente insignificanza proprio perché manifestano la presenza di una sorta di legge della visione che rimanda al tema del contrasto e del ripristino della totalità attraverso il richiamo dall’uno all’altro polo dell’opposizione. In quel senso di privazione vi è già il richiamo dallo scuro al chiaro; così come dal chiaro allo scuro, nel ritrarsi dell’occhio di fronte a una luce troppo viva.

Questa opposizione della chiarezza e dell’oscurità, del bianco e del nero è destinata ad avere un ruolo di fondamentale importanza nello sviluppo della tematica del colore, così come nello stesso orientamento dell’osservazione empirica.