A differenza di Swift, non sono sicuro che quanto vengo proponendo si possa definire «un metodo onesto, facile e poco costoso, atto a rendere i giovani parte sana ed utile della comunità» – e anzi, non sono sicuro che non si tratti da parte mia di un peccato di hybris. Fornisco però un possibile percorso didattico, sperimentato con qualche successo nelle aule universitarie, fra studenti dell’esame di latino per non specialisti. Può funzionare anche nelle scuole? Mi piacerebbe che qualcuno dei lettori di questo sito, se ci sono lettori di questo sito, lo verificasse dal vivo, e facesse sapere il proprio giudizio. Assieme, è possibile elaborare altri percorsi e altre proposte; da soli, ognuno combatte la propria battaglia. Non è necessariamente un male: ma forse, oggi più che mai, sapere dove vogliamo andare può essere un aiuto per tutti.

Alla parte pratica di commento hanno collaborato Letizia Forte (per gli esercizi) e Luciana Preti (per le note di lessico), che qui ringrazio.

Valerius Maximus, Facta et Dicta Memorabilia III.1.1 – De indole

Aemilius Lepidus, puer etiam tum, progressus in aciem hostem interemit, civem servavit. Cuius tam memorabilis operis index est in Capitolio statua bullata et incincta praetexta senatus consulto posita: iniquum enim putavit eum honori nondum tempestivum videri, qui iam virtuti maturus fuisset. Praecucurrit igitur Lepidus aetatis stabilimentum fortiter faciendi celeritate duplicemque laudem e proelio rettulit, cuius eum vix spectatorem anni esse patiebantur: arma enim infesta et destricti gladii et discursus telorum et adventantis equitatus fragor et concurrentium exercituum impetus iuvenibus quoque aliquantum terroris incutit, inter quae gentis Aemiliae pueritia coronam mereri, spolia rapere valuit.

PRESENTAZIONE (a cura del docente)

Valerio Massimo e Livio raccontano come due figure ‘socialmente deboli’ del mondo latino, un bambino e una donna, avessero potuto essere insignite dell’onore di una statua, gratificazione per lungo tempo negata agli uomini di Stato, che se ne potevano altrimenti troppo insuperbire…

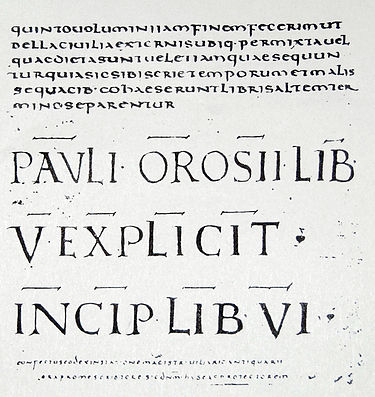

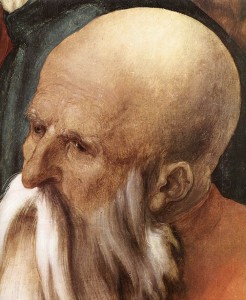

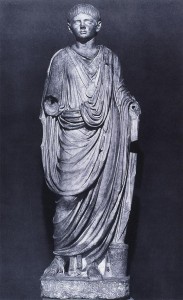

La prima storia è quella della statua concessa dal Senato (senatus consulto posita) per onorare il giovane Emilio Lepido (non sappiamo di chi esattamente si tratti; la famiglia è ben attestata, e ha una sua rilevanza fino all’età augustea), che, avendo partecipato a un combattimento non meglio specificato in una guerra non meglio precisata, prima di avere l’età per essere ufficialmente arruolato, non solo non si era spaventato, ma anzi si era guadagnato una serie di riconoscimenti uccidendo un comandante nemico (di cui aveva quindi riportato gli spolia, l’armatura divenuta sua per diritto di vincitore), salvando anche la vita a un concittadino (dal che la corona civica, una sorta di equivalente dell’odierna medaglia al valore). Il Senato, però, aveva voluto che la statua, posta sul Campidoglio (il colle sacro di Roma) esibisse in bella evidenza i segni della pueritia di Emilio, effigiando il giovane con al collo la bulla, l’amuleto prima di cuoio, poi di cuoio o di oro, a seconda del ceto dei genitori, che i ragazzi portavano come protezione contro i rischi e i pericoli della vita (vedi immagini nrr. 1 e 3); e, con la bulla, aveva voluto che Emilio indossasse nella sua effigie anche la toga praetexta, cioè la toga intessuta (texta) intorno all’orlo (prae-) di un filo rosso, simbolo dell’inviolabilità del bambino [la toga praetexta era infatti portata anche dai magistrati durante l’esercizio delle loro funzioni, vedi immagine nr. 2, peraltro una ricostruzione al computer].

Valerio è un retore della prima età tiberiana, che scrive per i retori, perché nelle loro orazioni (o negli esercizi all’interno delle scuole di retorica) essi possano trovare facilmente degli exempla da riutilizzare. Per questo la sua raccolta, Facta et dicta memorabilia, è organizzata per virtù, tutte ben evidenziate e catalogate, così da essere facilmente sfruttabili. Il libro terzo si apre con un capitolo, intitolato De indole (indolis, come ingenium, è la somma delle qualità innate di una persona) che dà voce al topos del puer senex (come lo chiamerà Curtius nel 1948): bambini cioè che, già nei loro primi anni di vita, mostrano le caratteristiche che li contraddistingueranno da adulti, e rivelano dunque una cura virilis. I casi addotti da Valerio sono tre: Catone Uticense, inflessibile già a quattro anni; Cassio, che medita il tirannicidio fin dai banchi di scuola; e, appunto, Lepido, intrepido sin dalla sua prima fanciullezza.

Valerio enuncia subito il thema del suo racconto, ossia il suo argomento. Nel finale, riprende circolarmente le stesse idee espresse nella prima frase, solo con una variazione nell’esposizione a chiasmo delle azioni di Emilio e nel passaggio dal concreto (Aemilius Lepidus etiam tum puer) all’astratto (gentis Aemiliae pueritiae = Aemilius Lepidus puer); una piccola variazione si osserva anche nell’indicazione delle gesta del ragazzo, cui nel finale si sostituiscono le ricompense pubbliche ricevute per quelle stesse gesta (hostem interemit = spolia rapere valuit // civem servavit = coronam civicam mereri valuit). Dopo l’esposizione del thema, Valerio offre, come prova di quanto dice (index: lett. ‘accusa/accusatore’, quindi anche ‘prova provante’ a favore dell’accusa o, come qui, di una precedente affermazione, ora confermata nei fatti), la menzione della statua di Emilio posta sul Campidoglio, della quale offre una breve descrizione (la statua è perduta, ma il basamento è ancora visibile nei Musei Capitolini). Il resto è pura retorica.

immagine 1 = statua di Nerone bambino, con la bulla e la praetexta

immagine 2 = ricostruzione al computer di statua di magistrato, con la praetexta

immagine 3 = statua di bambino, con bulla e praetexta

COMMENTO TESTUALE (a cura del docente)

Struttura del testo

Il passo si apre con l’esposizione dell’argomento che verrà poi trattato, il thema come si è detto, che poi, con elegante variatio e passaggio dal concreto all’astratto, è ripreso circolarmente nella frase finale, a chiasmo, così da validare tutto il racconto contenuto fra questi due estremi. Nella prima frase si nota una costruzione per cola paralleli, Aemilius Lepidus // puer etiamtum // progressus in aciem (dove la ripresa del nominativo a inizio di ogni colon segnala il parallelismo delle frasi) // hostem interemit / civem servavit (struttura paratattica in asindeto delle due azioni, i cui termini sono disposti in perfetto parallelismo). Nella seconda frase si notano la dislocazione a sinistra del tam memorabile opus (ciò che interessa il racconto), cui corrisponde quella a destra dell’autorità che sancisce l’affermazione, alias il senato (senatus consultum = termine del linguaggio giuridico). In mezzo, si trova la più banale descrizione della statua, con l’indicazione della sua collocazione e la descrizione degli ornamenti che la caratterizzano. Nella terza frase il senato, ultimo termine citato nella proposizione precedente, resta soggetto logico della prima parte del periodo (putavit), lasciando però poi progressivamente il posto al vero protagonista del racconto, Emilio Lepido (qui iam maturus fuisset, relativa al congiuntivo perché subordinata di secondo grado, esprimente il punto di vista dei senatori votanti la statua). Da osservare l’uso del termine honos, che anticipa il successivo laudes, cui fondamentalmente corrisponde, e l’evidenza concessa con la dislocazione a sinistra al giudizio di valore, iniquum. Infine, si osservi il gioco di parole implicito nell’uso di virtus (la capacità di un vero vir), assegnata a un puer etiam tum (“ancora bambino”). La quarta frase concede la dislocazione a sinistra al verbo principale, praecucurrit, contro l’uso finora visto come comune. Si enfatizza così il ruolo del verbo, che già indica di per sé una corsa, una gara, una velocità nel raggiungimento di qualcosa (qui lo stabilimentum aetatis = stabilis aetas, a sua volta variante di firmata aetas, come la chiama ad esempio Virgilio nell’egloga quarta [cum te firmaverit aetas]), e cioè l’età matura, indicata con termine astratto derivato dall’aggettivo verbale connesso al verbo stare = “rimanere fissi, fermi, immobili”, così da anticipare l’idea di un Emilio che non fugge, come sarebbe stato legittimo data l’età, di fronte a ciò che aliquantum terroris incutit, ma che con la rapidità del suo crescere anzi tempo anticipa la saldezza dell’età matura (con una simpatica contrapposizione fra termini di movimento e termini di stabilità). Viene così anticipata l’idea, enfatizzata dal complesso della frase, di una celeritas del ragazzo nel fortiter facere (costrutto allitterante, di tradizione epica). Il richiamo successivo alla duplex laus riporta alle due imprese gloriose di Emilio; l’idea che, data l’età, già sarebbe stato glorioso essere anche solo spectator, e non addirittura actor, della battaglia è a sua volta enfatizzata dall’utilizzo del nomen agentis in –tor, connesso però alla radice di un verbo che definisce un ruolo puramente passivo, che Emilio ha già lasciato alle sue spalle. Quinta frase: qui si trova un semplice elenco di termini, spesso costituiti da sostantivo + aggettivo disposti a chiasmo fra loro (ad es. arma infesta // destricti gladii), in generale tutti intesi a rievocare le varie fasi di una battaglia. La legge della variatio e quella della amplificatio fanno sì che da semplici termini in accumulo si passi progressivamente a nessi e iuncturae sempre più elaborate e sonanti (es. concurrentium exercituum impetus, con forte insistenza del suono cupo in -u-). I termini sono in generale di valore tecnico. Gli arma iniziali si specificano in gladii (“spade”) e tela (“armi da lancio, indifferenziate nella tipologia”, frecce, giavellotti e quant’altro possibile); dalla generica attribuzione di essere infesta (“in mano ai nemici” => “nemici essi stessi”), si passa alla più precisa idea dell’essere snudati e tenuti in pugno (destricti), oppure lanciati (discursus, che anticipa le immagini successive di eserciti in corsa, prima la cavalleria al galoppo, poi la fanteria all’inizio dell’assalto). Il finale (sesta frase) ricorda, dopo l’insistito costrutto del genitivo partitivo (aliquantum terroris), che Emilio non si fece spaventare, sottolineando ancora una volta il suo valore (valuit) e gli effetti che ne conseguirono: salvare la vita a un concittadino, ottenendo così la corona civica; uccidere il (capo?) nemico, riportandone a casa gli spolia. Il racconto, come si vede, è concentrato e si riassume in queste due azioni. Il resto si può considerare una sorta di grande variazione sul tema, in modo tale da renderne possibile l’utilizzo come exemplum retorico, indirizzando già anche il lettore all’uso che se ne poteva fare.

ANALISI LESSICALE (a cura del docente, in collaborazione con la classe)

Lessico delle età

Come dimostra il testo di Valerio, i Romani hanno una distinzione fra le diverse età che si fonda più su rapporti giuridici che su una misura anagrafica. Ecco allora le principali distinzioni evidenziabili:

infans = ‘bambino ancora privo di parola’

puer = ‘bambino in età pre-puberale, non ancora arruolabile, né soggetto a giurisprudenza, protetto dalla bulla contro gli spiriti malvagi, e caratterizzato dalla toga praetexta che ne indica l’impunibilità

iuvenis = ‘giovane in età da combattimento’, secondo gli antichi etimologicamente connesso al verbo iuvare (iuvenis, qui iuvat rem publicam, ‘chi difende la patria [impugnando le armi]’)

vir = ‘uomo adulto’, ‘maschio’, combattente e abile alla riproduzione (=> vir = ‘marito’, detto da una donna)

senex = ‘uomo ritiratosi dalla vita attiva’ (secondo gli antichi etimologicamente connesso a senium, ‘abbandono, degrado’); da senex => senatus, originariamente l’assemblea degli anziani

Altro lessico

acies = ‘punta’, ‘schiera militare’ (a punta), ‘esercito’, cfr. acus, “l’ago” e il verbo acuere, ‘aguzzare’; l’aggettivo acutus; e, ancora, parole come acumen (ital. acume) e acer, acerbus, acerbitas.

consulere = “provvedere / prendere provvedimenti”, da cui [senatus] consultum nel nostro testo, ma anche consilium (l’assemblea degli ufficiali nell’esercito romano, distinta dalla contio, che è l’assemblea di tutti i soldati, che devono lasciare agli esperti il compito delle decisioni), e consul, la massima carica amministrativa, colui che provvede all’ordinaria amministrazione, il potere esecutivo

emere = ‘prendere e portare legittimamente via’ => ‘comprare’, da cui anche adimere, demere, ma soprattutto eximere ed interimere.

gradior = ‘marciare’, da cui – a detta degli antichi – l’epiteto di Marte Gradivus, ‘il Signore [degli eserciti] in marcia; ma anche gradus, ‘gradino’; gressus (‘passo’), con i derivati ingressus; regressus; aggressus e congressus, e i rispettivi verbi ingredior, regredior, aggredior, congredior, e poi anche degredior, digredior, egredior. Nella tradizione musicale, si ricorda il Gradus ad Parnassum (Muzio Clementi, 1817 => Claude Debussy, Children’s Corner, 1908).

incutere = ‘battere contro’, e per traslato ‘infondere [per percussione]’, composto di in + quatere, ‘scuotere’: cfr. i termini connessi alla stessa radice concutere, percutere, excutere, e i sostantivi concussio, discussio, percussio, percussor, excussio

index = ‘accusatore’, in connessione a indicare = ‘accusare’ (in- + dicare = ‘consacrare con ostilità’)

infestus = “ostile, nemico, dannoso” (<= in + fendere, lett. ‘che colpisce addosso’)

mereri = ‘guadagnare’, da cui anche meritum. La frase mereri stipendium [in cui stips = ‘piccola moneta’ => ‘guadagno’] allude alla paga del soldato, dunque al periodo della sua ferma

tempestas = ‘circostanze di tempo’, ‘tempeste, tempo cattivo’, in connessione alla stessa radice di tempus, e ai derivati intempestivus (relativo al tempo cronologico, inopportuno), intempestivitas, intempestus (relativo al clima sfavorevole, buio, ecc.)

TESTI PARALLELI (da discutere con la classe)

E.R. Curtius, Letteratura europea e Medioevo latino, Bern 1948 (trad. ital. Firenze 1992), p. 115

TOPICA 8 – GIOVANE E VECCHIO

Questo topos ebbe origine dalla situazione spirituale della tarda Antichità. In generale le civiltà, al loro inizio ed al loro apogeo, apprezzano i giovani e nel contempo onorano la vecchiaia. Ma è proprio delle fasi tardive di una cultura il foggiare una figura umana ideale in cui la polarità fra gioventù e vecchiaia tende alla compensazione. Cicerone (Cato maior 11, 38) dichiara: ut enim adulescentem, in quo senile aliquid, sic senem in quo est aliquid adulescentis, probo. Virgilio (Eneide IX 311) vanta il carattere maturo del giovinetto Iulo: ante annos animumque gerens curamque virilem. Alla fusione di carattere maturo e di doti giovanili nello stesso individuo Ovidio annette il valore di dono celeste concesso solo ai regnanti e ai semidei (ars I 185-86). Valerio Massimo (III 1,2) elogia Catone per aver posseduto già da ragazzo la nobile gravità del senatore. Stazio (Silvae II 1,40) precisa, nell’elogio funebre di un giovinetto, che questi aveva mostrato una maturità morale molto superiore alla sua tenera età. Ma talvolta, in quella medesima epoca, si trovava una esagerazione ‘patetica’: dell’adolescente da encomiare si dice, ad esempio, che ha l’acume “di un anziano”. Silio Italico (VIII 464) scrive di un ragazzo: “per acutezza intellettuale era pari ad un uomo molto vecchio”. In modo assai simile Apuleio descrive un adolescente (senilis in iuvene prudentia, Florida IX 38). Gli esempi dimostrano che già all’inizio del II secolo il topos del puer senilis era conosciuto e diffuso. Intorno al 400 Claudiano lo usa più volte […] Il topos perdura, in senso elogiativo, in scritti sia profani che religiosi, fino al Seicento […]. Ci troviamo di fronte a un archetipo, cioè ad un’immagine dell’inconscio collettivo, nel senso descritto da C.G. Jung. I secoli della tarda Antichità romana sono pieni di visioni, che spesso non sono interpretabili se non come proiezioni dell’inconscio.

Corriere della Sera, 15 novembre 2014

Il presunto video amatoriale girato in un territorio di guerra (presentato come se fosse in Siria) era stato caricato su YouTube lunedì, 10 novembre, da Shaam News Network, un canale di notizie gestito dagli attivisti siriani a Damasco. Nel giro di poche ore è stato ripreso dai maggiori portali d’informazione. Non senza qualche punto interrogativo, tuttavia con diversi gradi di cautela. Le notizie e i filmati che quotidianamente arrivano dalle zone di guerra, in questo caso dalla martoriata Siria, sono infatti sempre difficili da confermare. Nel video «originale», che nel frattempo è stato cliccato quasi 4 milioni di volte, si vede un ragazzino (apparentemente siriano) sfidare la morte e i cecchini del presidente Assad per portare in salvo una bambina terrorizzata, bloccata dalla paura in mezzo alla strada sotto un camion bruciato. Non basta: per ingannarli, il piccolo finge per due volte di essere colpito e si getta a terra. Poi si rialza finché riesce a portare via la bambina per mano. In sottofondo si sentono voci di adulti al riparo dietro a delle mura esclamare «Allahu akbar» (Dio è grande) quando si rendono conto che il piccolo è ancora vivo. Alla fine entrambi sembrano si mettono in salvo. Peccato che si tratti solo di una messinscena, non c’è nulla di autentico. Insomma: un falso. Come rivela la BBC, dietro alle riprese ci sono alcuni registi norvegesi. Il filmato è stato girato a Malta lo scorso maggio su un set utilizzato in passato per pellicole come Troy e Il Gladiatore. Il bambino e la bambina? Attori professionisti provenienti da Malta. E le voci in sottofondo sono di alcuni rifugiati siriani che vivono sull’isola. Il 34enne regista di Oslo, Lars Klevberg, ha spiegato di aver scritto la sceneggiatura perché era rimasto sconvolto da ciò che succedeva in Siria. «Pubblicando un video che poteva apparire autentico speravamo di sfruttare a nostro vantaggio uno strumento che viene spesso usato in guerra: fare un video che pretende di essere vero. Volevamo vedere se il video avrebbe attirato l’attenzione e stimolato un dibattito, soprattutto riguardo i bambini nelle zone di guerra», ha detto Klevberg a BBC. «Se avessi fatto un video e fossi riuscito a far credere che fosse vero, le persone lo avrebbero condiviso e avrebbero reagito con speranza», ha aggiunto il regista. La pellicola ha ricevuto finanziamenti dal Norwegian Film Institute (NFI) e dell’Arts Council nell’ottobre 2013. «Non volevamo attirare l’attenzione in maniera cinica, avevano motivazioni oneste» ha sottolineato Ase Meyer, responsabile dei corti per il NFI.

Livio, Ab urbe condita libri¸ II 13

Cloelia virgo, una ex obsidibus, cum castra Etruscorum forte haud procul ripa Tiberis locata essent, frustrata custodes, dux agminis virginum inter tela hostium Tiberim tranavit, sospitesque omnes Romam ad propinquos restituit. Quod ubi regi nuntiatum est, primo incensus ira oratores Romam misit ad Cloeliam obsidem deposcendam: alias haud magni facere. Deinde in admirationem versus, eam dixit deditam intactam inviolatamque ad suos remissurum. Pace redintegrata Romani novam in femina virtutem novo genere honoris, statua equestri, donavere; in summa Sacra via fuit posita virgo insidens equo.

POSSIBILI ESERCIZI (a casa o in classe, da soli o sotto la guida del docente)

1) comprensione e analisi:

Dopo aver riletto il testo di Valerio Massimo, rispondi alle seguenti domande:

• La frase iniziale introduce immediatamente il tema della straordinarietà dell’impresa di Emilio in relazione all’età; perché, secondo te, la frase finale riprende quanto già detto, ma con un passaggio dal concreto (Aemilius Lepidus puer) all’astratto (gentis Aemiliae pueritia)?

• Nella quarta frase (praecucurrit igitur etc.) sono evidenti degli elementi che oscillano tra l’idea di stasi e quella di velocità; quali sono e, attraverso di essi, quale profilo di Emilio viene tratteggiato da Valerio Massimo?

• Come vengono rievocate le varie fasi di una battaglia di cui Emilio, incredibilmente, non ha paura? Come viene enfatizzato quello che, a una prima lettura, può apparire un semplice elenco?

• È più corretto definire Emilio come un personaggio piatto o a tutto tondo? Per quali motivi?

• Valerio Massimo pone attenzione ai pensieri del suo personaggio? Qual è il punto di vista adottato nella narrazione?

2) approfondimenti:

• Dopo aver letto e tradotto (in classe) il passo di Livio, riusciresti a riprodurre la “struttura del testo” fornita dal docente per Valerio, applicandola – con tutti i correttivi necessari, ovviamente! – al racconto dell’impresa di Clelia?

• Quali differenze riscontri fra i due casi e le due narrazioni?

3) ulteriori approfondimenti:

Catilina, nobili genere natus, fuit magna vi et animi et corporis, sed ingenio malo pravoque. Huic ab adulescentia bella intestina caedes rapinae discordia civilis grata fuere, ibique iuventutem suam exercuit. Corpus patiens inediae algoris vigiliae, supra quam cuiquam credibile est. Animus audax subdolus varius, cuius rei libet simulator ac dissimulator, alieni adpetens, sui profusus, ardens in cupiditatibus; satis eloquentiae, sapientiae parum. Vastus animus inmoderata incredibilia nimis alta semper cupiebat. Hunc post dominationem L. Sullae libido maxuma invaserat rei publicae capiundae; neque id quibus modis adsequeretur, dum sibi regnum pararet, quicquam pensi habebat. Agitabatur magis magisque in dies animus ferox inopia rei familiaris et conscientia scelerum, quae utraque iis artibus auxerat, quas supra memoravi. Incitabant praeterea conrupti civitatis mores, quos pessuma ac divorsa inter se mala, luxuria atque avaritia, vexabant.

Lucio Catilina, nato di nobile stirpe, fu di grande vigore d’animo e di membra, ma d’indole malvagia e viziosa. Fin dalla prima giovinezza gli piacquero le guerre civili, le uccisioni, le rapine, la discordia fra i cittadini, e in ciò spese tutta la sua gioventù. Il corpo era resistente alla fame, al gelo, alle veglie oltre ogni immaginazione; l’animo temerario, subdolo, mutevole, simulatore e dissimulatore di qualsivoglia cosa, avido dell’altrui, prodigo del suo, ardente nelle cupidigie, facile di parola, ma privo di buon senso. Spirito vasto, anelava sempre a cose smisurate, al fantastico, all’immenso. Dopo la tirannide di Silla, era stato invaso da una sfrenata cupidigia d’impadronirsi del potere, senza farsi scrupolo della scelta dei mezzi pur di procurarsi il dominio. Sempre di più, di giorno in giorno quell’animo fiero era agitato dalla povertà del patrimonio e dalla consapevolezza dei suoi delitti, cose accresciute entrambe dai vizi sopra ricordati. Lo incitavano, inoltre, i costumi d’una cittadinanza corrotta, tormentata da due mali funesti e fra loro discordi, il lusso e l’avidità.

Il brano di Sallustio parla anch’esso, con modalità e finalità diverse, di indole, di rapporto tra il carattere e l’ambiente e di quello tra l’adolescente e il sistema di valori di riferimento. Sappiamo che l’opera di Valerio Massimo ha tratto spunti da questo autore.

1. sapresti dire cosa unisce i due testi e cosa “fa la differenza”?

2. il carattere pragmatico e moraleggiante attribuito ai Dicta et facta memorabilia può essere attribuito anche al testo qui presentato di Sallustio?