La passione del compositore Carl Orff (1895-1982) per la classicità, che risale all’età scolare, si indovina facilmente anche solo scorrendo i titoli della sua produzione: Orpheus, 1925; Antigonae, 1949; Trionfo di Afrodite, 1953; Oedipus der Tyrann, 1959; Prometheus, 1968; De temporum fine comoedia, 1973. Tale passione si accompagna a quella ancora più precoce (visto che data dall’infanzia) per il teatro, campo in cui Orff ha di fatto quasi esclusivamente concentrato i suoi sforzi compositivi. Nel 1930 dalle mani del musicista trentacinquenne escono due serie di Chorsätze a cappella, in cui vengono messe in musica alcune liriche catulliane. In particolare: nella serie denominata Catulli Carmina I, vengono intonati i carmina 85, 5, 51, 41, 8, 87 e 75 (in quest’ordine); nella serie denominata Catulli Carmina II (del 1931), il 46, il 101 e il 31. In questi due cicli il compositore, oltre a rivelare la sua predilezione per il poeta veronese, per la prima volta si serve del latino come lingua per i testi da musicare (qualche precedente era reperibile solo negli esercizi scritti per la scuola, il cosiddetto Schulwerk). Il primo dei due cicli è anche l’antecedente diretto di un’opera di più ampio impegno compositivo, completata solo nel 1943 e rappresentata all’Opera di Lipsia – rimaneggiata in una nuova veste – con il nome di Ludi scaenici Catulli Carmina. Per questa composizione Orff aveva musicato anche i carmina 58, 70, 109, 73 e 32.

Prima di analizzare le particolarità di quest’opera, pare opportuno chiarire quale sia la natura della forma compositiva cui il compositore si riferisce con l’indicazione di ludi scaenici. Infatti, come aveva già sottolineato Werner Thomas, amico e collaboratore di Orff, questa dicitura allude al Theatrum emblematicum barocco, in cui l’argomento tende ad assumere carattere antipsicologico e il coro a rivestire funzione didattica di commento. In effetti Orff, pur non avendo mai confermato questo riferimento, aveva già fatto uso delle Imagines magicae di origine barocca nella Lukaspassion (1932) e aveva lavorato fino al 1933 alla rielaborazione della commedia gesuitica Philotea (1643) di Johannes Paullinus, opera peraltro mai rappresentata vivente l’autore e la cui partitura è andata in seguito perduta. Per parte sua, Orff – riferendosi alla scena dei Ludi – preferì sempre richiamarsi semmai alla forma della commedia madrigalesca (sui precisi caratteri della quale, bisogna dire, regna un po’ di confusione), della quale verrebbero a suo dire recuperate le figure dei ballerini e il coro che canta a cappella. Ad ogni modo, al di là del riferimento più o meno esplicito a questo o a quel modello, è fuori di dubbio che i Catulli Carmina sono un prodotto dello studio e del recupero erudito, da parte di Orff , di forme del teatro barocco.

Nel 1953 i Carmina vennero uniti con i precedenti Carmina Burana (risalenti al 1936) e il già ricordato Trionfo di Afrodite, realizzato invece per l’occasione. Le tre cantate vennero a costituire uno spettacolo unitario, andato in scena per la prima volta – con il titolo di I Trionfi – al Teatro alla Scala di Milano. I tre testi condividono la stessa concezione scenica; in essi l’azione o manca del tutto o, se anche è presente, è in un certo senso simbolica e ambisce a significare qualcosa di universale, perché originario, elementare, e come tale comune a tutti e sempre valido. Per raggiungere questo effetto Orff si serve del suo personalissimo stile, che definisce “fatto musicale originario” (Urgrundmusik), in cui parola, suono e gesto scenico esprimono la stessa cosa. In questo senso, però, i Catulli carmina presentano almeno un paio di particolarità rispetto al resto del trittico. La prima è la presenza di un’orchestra che, quando presente, è di sole percussioni (prima volta per Orff) e che, raccogliendo un coacervo di strumenti extraeuropei già sperimentati in ambito didattico, contribuisce a creare un forte senso di alienazione spazio-temporale nell’ascoltatore. Poi, altra eccezione, i carmina presentano una struttura di teatro nel teatro, in cui la vicenda amorosa del poeta Catullo viene offerta di exemplum a un gruppo di giovani innamorati, che assistendovi dovrebbero liberarsi della propria passione. Per questo, nella composizione Catullo viene a essere contemporaneamente poeta, visto che fornisce lui stesso i testi del ludus, e personaggio, agendo, per così dire, il suo dramma.

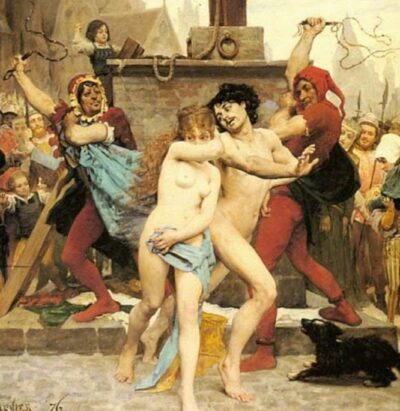

Il testo della cornice narrativa (Praelusio ed Exodium), entro la quale si inserisce poi la vicenda catulliana (Actus I, II e III), è tutto di mano di Orff (latino incluso), e suggerisce una buona conoscenza della letteratura e della cultura antica, da Plauto agli elegiaci (Properzio, Ovidio, senza contare, ovviamente, Catullo), all’imperatore Adriano. Orff fa anche uso di proverbi, e addirittura perfino delle epigrafi pompeiane (CIL IV, 9123 e CIL IV, 7621), probabilmente ritrovate nelle Pompeianische Wandinschriften di Hieronymus Geist (1936), o nell’edizione ad usum scholarum di Ernst Diehl (1910). Sulla scena appaiono due cori, iuvenes e iuvenculae, che dopo essersi reciprocamente dichiarati amore eterno (eis aiona, tui sum), cominciano a indirizzarsi inviti amorosi, a tratti esplicitamente erotici, innescando un entusiastico gioco linguistico fondato su un lessico di sapore elegiaco, pieno di diminutivi e vezzeggiativi (O tua blandula, blanda blandicula, tua labella ad ludum prolectant; O tua mentula cupide saliens, peni peniculus, velut pisciculus, is qui desiderat tuam fonticulam).

Interviene però un coro di senes, che prima deride le parole dei giovani, poi definisce ingenuo tanto entusiasmo. Con l’obiettivo di istruire i giovani sull’illusorietà del sentimento amoroso, i vecchi introducono allora la vicenda del poeta Catullo.

Ecco dunque comparire sulla scena il personaggio Catullo (Actus I), che si esprime solo tramite le parole delle sue liriche. Tuttavia, come accennavo prima, davanti agli occhi degli spettatori si trovano contemporaneamente due Catullo: il personaggio, che, essendo presentato dai senes (e quindi da Orff) col preciso obiettivo di avvalorare il loro punto di vista, risulta almeno in parte rivisitato, aggiustato per il fine narrativo; e il poeta, che, oltre a fornire i testi al personaggio, offre sfumature più numerose di quest’ultimo, potenzialmente variabili con il variare della conoscenza del Liber che ogni singolo spettatore può avere. Mi sembra quindi opportuno evidenziare alcuni esempi che possano dare conto dell’operazione che Orff ha compiuto intessendo un gioco ironico, consapevole o meno, con gli spettatori, che permette ancora una volta di problematizzare il rapporto della classicità con le epoche successive.

Il racconto inizia con un coro che declama il carme 85, il celebre Odi et amo. Seguono la presentazione del protagonista e dell’amata Lesbia, e il loro duetto d’amore (scene I, II e III).

Nella scena IV compare Celio, amico del poeta, al quale questi, offeso e preoccupato per aver assistito al mimo di Lesbia che danza insieme ad altri uomini, declama il carmen 58. L’identificazione di questo Celio risulta meno lineare di come è data dal compositore. Infatti, l’atteggiamento che il poeta tiene sulla scena nei suoi confronti porterebbe a riconoscervi il Caelius, flos Veronensum iuvenum del carmen 100, amico provato di Catullo, perfettamente a conoscenza delle sue sofferenze d’amore. Proprio in tal senso andrà dunque letto il Lesbia nostra del testo catulliano. Eppure, è ben nota la tendenza di parte della critica a interpretare quel nostra in senso letterale, riconoscendo in Celio il Marco Celio Rufo, oratore italico, non veronese, difeso da Cicerone nella Pro Caelio, anch’egli vittima dell’amore per Lesbia. Il riferimento ciceroniano è un’interessante prova extra-testuale, tanto più se si accetta che questo Celio sia il medesimo Rufo del carmen 77, lì definito amico ma traditore del poeta. Ancora più fitta si fa però la questione a problematizzare l’identità del Rufo del carmen 77, che certamente potrebbe essere l’oratore, ma che potrebbe anche essere tutt’altra persona. Dunque, nella migliore delle ipotesi i Celio in certo qual modo legati alle sorti di Lesbia e Catullo nel Liber sono almeno due, mentre nei Ludi scaenici Orff sembra riassumere nello stesso personaggio sia l’amico confidente, sia il traditore, che prenderà il posto di Catullo tra le braccia della donna amata nell’Actus II (scena VII). Dopotutto, è topica nel repertorio operistico e letterario la figura dell’amico presunto leale, salvo poi rivelarsi infido nel corso della vicenda. Ad ogni modo, l’operazione di Orff risulta arbitraria, e tanto basti.

Un’ulteriore interpretazione dei dati “biografici” contenuti nel Liber è riconoscibile procedendo oltre. Scoperto il tradimento di Lesbia e di Celio, in sogno (scena VI) e nella realtà (scena VII), il personaggio Catullo apre l’Actus III con spirito mutato. Intona nuovamente l’Odi et amo con cui si era aperto il ludus, ma questa volta alla fine del carmen, anziché presentarsi Lesbia, fanno la loro comparsa Ipsitilla (scena IX) e Ameana (scena X). Le due avventure amorose del protagonista vengono offerte agli spettatori come tentativi fallaci di consolarsi dell’abbandono della donna amata. Nella scena di Ispitilla (carmen 32) vi è ancora qualche traccia di affetto, deducibile sia dalla dinamica, che oscilla tra il piano e il pianissimo, sia dal fatto che viene inscenata la scrittura di una lettera privata indirizzata dal poeta alla donna. Questi due indizi potrebbero sottendere una relazione intima tra i due, ferma restando l’estrema fisicità che la lettera dipinge. In ben altri termini è presentata la vicenda di Ameana (carmen 41), dove non vi è nemmeno un tentativo pur fittizio di dolcezza. Piuttosto, i toni sono quelli di una pubblica duplice accusa rivolta alla donna, quella di essere puella defututa, e per di più disonesta. Ciò che mi interessa mettere in evidenza rispetto a questi episodi è però l’ordine in cui Orff sceglie di presentarli, immaginandoli entrambi successivi alla deludente esperienza con Lesbia, e consecutivi tra loro.

Inutile segnalare che, invece, leggendo il Liber non vi è alcuna possibilità di sapere se i due episodi vadano pensati in quest’ordine, né se siano davvero successivi all’amore per Lesbia. Eppure, questa è la scelta del compositore, ed è ancora una volta una scelta squisitamente drammaturgica. Anche questa struttura narrativa, come quella dell’amico traditore, e forse anche più di quella, risulta infatti piuttosto nota. Il tentativo di vendicarsi della donna amata intrecciando relazioni di ripicca inesorabilmente fallaci è già motivo tibulliano (I, 5) e percorre tutta la letteratura occidentale, fino ai giorni nostri (nel repertorio operistico, ad esempio, si ricordi il cambio Lola/Santuzza negli affetti di Turiddu, in Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, 1890). Anche la presenza di più di una relazione amorosa, tra l’altro di tono sempre meno romantico, era già stata sondata – per esempio – da Jacques Offenbach nei suoi Les Contes d’Hoffmann (1881). Lì pure un poeta, artista e campione del romanticismo tedesco, offriva se stesso come exemplum ad alcuni giovani studenti, chiarendo come fosse stata la sequenza di tre amori, quelli per Olympia, Antonia e Giulietta, a portarlo a perdere l’anima e a scegliere, alla fine, di dedicarsi solo all’arte, preferendola anche alla tanto attesa, bellissima Stella. Le somiglianze con il Catullo orffiano sono, in questo caso, suggestive, ma non ci è dato sapere se il compositore avesse presente questo antecedente – e in fondo poco importa. Importa semmai notare che provando, come altri prima e dopo di lui, a riordinare la biografia catulliana a partire dagli indizi forniti dal Liber, indizi che egli riteneva sempre biografici, Orff abbia compiuto questa operazione seguendo uno schema tipico delle biografie sentimentali, alla formazione del quale sicuramente Catullo e gli elegiaci latini hanno contribuito e dal quale lo stesso Offenbach, e molti altri, possono più o meno involontariamente avere attinto.

Per concludere, vorrei sottolineare un’altra scelta, più sottile, che mi sembra sottesa alla narrazione di Orff e che denuncia, come le altre, un certo grado di lavoro sul materiale catulliano di riferimento. Conclusi i tentativi di consolarsi tra le braccia di altre donne, e dopo aver intonato il carmen 8 (scena XI) per farsi forza nel chiudere i rapporti con Lesbia, il personaggio Catullo incontra nuovamente sulla scena la donna accompagnata da Celio, e finalmente la vicenda sembra prendere un’altra piega. Infatti, lei gli va incontro pronunciando il suo nome, mentre lui la respinge. Segue l’intonazione dei carmina 87 e 75 in un’unica soluzione, come già apparivano nel Chorsatz. In quest’ultima scena (XII), il protagonista pronuncia le dure conclusioni verso le quali lo hanno portato le estenuanti vicissitudini con la donna amata. Egli la accusa di essere venuta meno al foedus amicitiae, cui lui si sarebbe invece mantenuto irreprensibilmente fedele (così almeno dice), e pronuncia la celebre distinzione tra amare e bene velle, sostenendo che nec iam bene velle queat tibi, si optima fias, nec desistere amare, omnia si facias. Insomma, alla conclusione del ludus Orff sembra voler condividere questa distinzione catulliana, che di fatto assume i caratteri di un punto d’arrivo per il suo protagonista. Anche in questo caso, però, mi pare che l’antinomia catulliana venga adattata alle esigenze del compositore. Infatti, nel modo in cui la presenta Orff sembrano perdersi le implicazioni che i termini bene velle e amare portavano con sé sul piano socio-familiare del mondo latino, limitandosi a significare delle sfumature sentimentali e un punto di vista diverso dall’inizio per il personaggio Catullo, divenuto in un certo senso più consapevole. Del resto, questa era la posizione portata avanti dai senes, e la ragione stessa di proporre l’exemplum catulliano. D’altra parte, il riferimento culturale sembra essere sempre quello della biografia sentimentale: Catullo che respinge Lesbia, non è diverso da Hoffmann che respinge Stella alla fine dei Contes.

Tornando a Orff, pare legittimo pensare che in questo quadro dei Trionfi il compositore, coerentemente con la concezione scenica dell’intero trittico, abbia voluto dipingere principalmente l’aspetto individuale e romantico dell’amore, con l’obiettivo di rappresentare un universale umano, pur mediato, come abbiamo visto, da un post-romanticismo narrativo in cui ancora trovava ispirazione all’altezza degli anni Quaranta. Infatti, la complessità apparentemente perduta dell’antinomia catulliana tra amare e bene velle ritorna con tutto il suo spessore, e con un esito inedito anche per il poeta latino, nel Trionfo di Afrodite, insieme con il recupero, da parte del compositore, della poesia di Saffo, di Euripide e dei carmina docta 61 e 62. Proprio l’ultimo quadro dei nostri carmina, l’exodium proposto alla fine dell’episodio di teatro nel teatro, introduce di nuovo i due cori di giovani che, dopo aver ripetuto l’eis aiona iniziale, aprono il rito nuziale inscenato nel Trionfo d’Afrodite e negli epitalami catulliani, con le parole Accendite faces.

La passione tumultuante si è placata, il Trionfo successivo celebrerà la forza d’Amore incanalato in una relazione matrimoniale. L’amante di Lesbia deve farsi da parte…

© Michele Genovese, 2019 (foto di Marcello Ferrario, 2009)