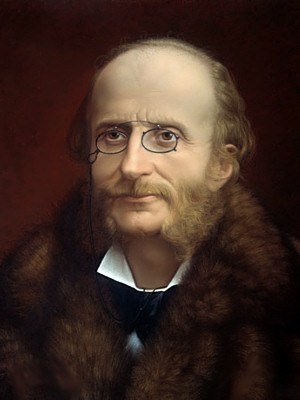

Il 20 giugno da poco passato si sono celebrati i duecento anni dalla nascita del compositore francese (anche se nato a Colonia, in Germania), Jacques Offenbach. Spiace dire che in Italia, salvo la RAI, cui va un plauso, nessuno dei maggiori teatri ha ricordato la ricorrenza. Un peccato, perché Offenbach è stato un genio (Rossini lo ribattezzò “Le petit Mozart des Champs-Elysées“), che ha inciso sulla storia della musica, ma anche sul quotidiano a lui contemporaneo, sulla nostra visione del classico, e, in minor misura, sul nostro quotidiano. Ne offro solo una prova: nel 2015 tutti ci siamo indignati e commossi per le novanta vittime dell’attentato al teatro Bataclan di Parigi. In pochi ci siamo chiesti l’origine di questo strano nome. Ba-ta-clan, scritto in realtà così, è il titolo di un’operetta di Offenbach, del 1855, ambientata in Cina, e i cui personaggi hanno tutti nomi “esotici” di invenzione, fatti di singole sillabe scandite da un trattino (bataclan è però il titolo di una canzone militaresca, una parodia del più diffuso rataplan). Quando nel 1865 fu inaugurato il teatro dalla forma di pagoda cinese, venne spontaneo intitolarlo come l’operetta di Offenbach, tale era la fama del compositore. Cito ora due fenomeni musicali per i quali tutti siamo debitori di Offenbach, anche se forse senza averne coscienza. Nell’operetta Orphée aux Enfers, del 1858, Offenbach doveva rappresentare la discesa di Orfeo agli Inferi e l’incontro con le Furie. E’ un tema già discusso, partendo da Gluck, in un altro post. Gluck, come sappiamo, nella versione viennese del 1762 del suo Orfeo aveva limitato al massimo le azioni delle Furie; nel 1774, dodici anni dopo, rivedendo il testo per Parigi, aveva invece dato loro un veemente balletto, a indicare i movimenti scomposti e, appunto, furiosi, di queste divinità. Eccolo:

Come aveva fatto una trentina abbondante di anni prima Carl Maria von Weber con un ballo tipicamente contadino e popolare, il valzer, da lui sdoganato in una festa contadina e popolare all’interno di una sua opera, e poi, grazie a quel precedente, trasformato in ballo “colto” e nobile – Offenbach, alla ricerca di un ritmo adeguato per il suo inferno, sceglie un ballo di incerta origine e dubbio valore sociale, che si danzava in oscuri locali parigini, il Can Can. Offenbach in partitura indica in realtà il brano come Galop, la stretta finale (e quindi vorticosa) della quadriglia, un ballo accettato e comunemente praticato dall’alta società. Ma la celebrità di questo Galop infernal fu tale, che da allora in poi questo divenne il Can Can per eccellenza (la cui grande stagione è più tarda, risale agli anni Novanta del XIX secolo: a quella data si collocano sia gli schemi dei passi fissati dalla ballerina Louise Weber, sia i manifesti di Toulouse-Lautrec per il Moulin Rouge e altri locali parigini). Attraverso la sua composizione, cioè, Offenbach ha dato non solo visibilità e forma definitiva e irrinunciabile al ballo, ma è anche divenuto il simbolo della Belle époque di fine secolo, pur essendo lui morto nel 1880. Ancora nel film del 1960 di Walter Lang, Can-Can appunto, è sulla musica di Offenbach che i protagonisti ballano la loro danza proibita. Di quel Galop offro qui una versione da concerto, in attesa di ritrovare la scena al suo proprio posto:

L’altra composizione di Offenbach che tutti conosciamo, anche se non sempre sappiamo trattarsi di cosa sua, è la celebre Barcarolle dai Contes d’Hoffmann, l’opera postuma del nostro musicista. Nell’opera è una serenata a due voci. Ne mostro innanzitutto uno dei tanti esempi di riutilizzo: due coniugi che si erano conosciuti a teatro, a una rappresentazione dell’opera di Offenbach, ma sono stati poi drammaticamente separati dalla vita, per un momento si ritrovano uniti grazie a quella musica. Altro non credo di dover aggiungere, limitandomi a riportare il link per il video :

https://www.youtube.com/watch?v=sRvgm9qnwKQ

Ecco però il brano originale nella sua interezza. Siamo a Venezia, di notte, in estate, e l’andamento della barcarola vorrebbe imitare il movimento sussultorio di una gondola, evocando un’atmosfera sensuale e malinconica. A cantare è la bellissima cortigiana Giulietta (la seconda voce che si ode nel brano); al suo fianco, a dare inizio alla melodia, è il giovane Nicklausse che, come tutti gli adolescenti, è raffigurato da una voce femminile di mezzosoprano. Questo il testo cantato: Belle nuit, ô nuit d’amour / souris à nos ivresses. / Nuit plus douce que le jour / ô, belle nuit d’amour! / Le temps fuit et sans retour / emporte nos tendresses / Loin de cet heureux séjour / le temps est sans retour / Zéphyrs embrasés / versez-nous vos caresses / Zéphyrs embrasés / donnez-nous vos baisers! Ah!

Rimettiamo però ora un po’ di ordine nelle cose. Nato, come dicevo, in Germania, Offenbach si trasferisce a quattordici anni a Parigi e vi studia il ‘violoncello. Divenuto strumentista all’Opéra-Comique, acquisisce fama di virtuoso. Passato alla direzione d’orchestra, nel 1855 affitta un teatro sugli Champs-Elysées (da qui, il suo nomignolo), che chiama Bouffes Parisiens. Inutile seguire la sua carriera manageriale. Autore di due opere – una, come s’è detto, postuma – e varie composizioni ballettistiche e strumentali, Offenbach è ricordato soprattutto per le sue circa cento operette. Si vuole anzi che la parola l’abbia coniata lui, differenziando così le proprie composizioni dalle già affermate opéra-comiques. Si tratta di testi spesso brevi – non sempre! – di carattere comico quando non apertamente satirico, che alternano brani parlati a brani musicati, con ampio spazio anche ai numeri di danza. Vittima principale delle composizioni di Offenbach è la società del secondo Impero, quello di Napoleone III, incluso lo stesso Napoleone III. Dopo la sconfitta di Sedan, la caduta dell’Impero, l’esperienza della Comune, la carriera di Offenbach proseguì fra alti e bassi, ma meno gloriosamente di un tempo, fino alla morte avvenuta, come detto, nel 1880.

Nei testi di Offenbach si riconoscono alcuni procedimenti ripetuti (tralascio l’analisi delle strutture musicali, anch’esse in genere immediatamente riconoscibili). Uno è la trasformazione in quotidiano di ciò che sarebbe sublime: ne La belle Hélène, 1864, di cui ci occuperemo in seguito più nello specifico, Elena è una “desperate housewife” che teme di vivere una vita banalmente borghese, e Paride viene raffigurato come un seduttore di quartiere, nelle cui braccia la donna è fin troppo ansiosa di cadere.

Un altro procedimento è la parodia di situazioni celebri: nell’operetta già citata Elena invoca sempre la fatalité come responsabile della sua caduta, ancora prima che essa avvenga, quando è solo un desiderio inappagato. Ecco, ad esempio, come si rivolge alla dea Venere, colpevole a suo dire di faire ainsi cascader la vertu:

Queste le parole cantate: On me nomme Hélène la blonde, la blonde fille de Léda. J’ai fait quelque bruit dans le monde: Thésée, Arcas et caetera. Et pourtant ma nature est bonne, mais le moyen de résister alors que Vénus, la friponne, se complaît à vous tourmenter. Dis-moi, Vénus, quel plaisir trouves-tu à faire ainsi cascader la vertu? Nous naissons toutes soucieuses de garder l’honneur de l’époux, mais des circonstances fâcheuses nous font mal tourner malgré nous! Prendez l’exemple de ma mère, quand elle vit le cygne altier, Qui, vous le savez, est mon père, pouvait-elle se méfier? Dis-moi, Vénus, quel plaisir trouves-tu à faire ainsi cascader la vertu? Ah, malheureuses que nous sommes! Beauté, fatal présent des cieux! Il faut lutter contre les hommes, il faut lutter contre les Dieux. Vous le voyez tous, moi je lutte, je lutte et ça ne sert à rien, Car si l’Olympe veut ma chute? Un jour ou l’autre il faudra bien. Dis-moi Vénus, quel plaisir trouves-tu à faire ainsi cascader la vertu?

Altre volte la parodia si concentra su un preciso testo, poetico (Hugo, ma non solo) o musicale. Ne La Perichole, 1868, nel Perù del XVIII secolo il Viceré per fare sua la protagonista, una sorta di Madame Pompadour dei poveri, l’ha fatta sposare a un marito di comodo, che viene accolto con sommo disprezzo dai nobili di corte. La situazione ricorda quella de La Favorite di Gaetano Donizetti, andata in scena a Parigi nel 1840 e rimasta da allora in repertorio. Lì il protagonista dell’opera, Fernand, ottiene dal re di Castiglia Alfonso XI la mano di Lèonor de Guzman, ignorando che sia stata l’amante ufficiale del re, che pensa così di darle una vaga onorabilità. Ad avvisare Fernand sono i cortigiani inorriditi, che lo ritengono complice della manovra. Lèonor, abbandonata all’altare, dopo il pentimento, lunga macerazione e auto-punizione, ritrova Fernand e ne ottiene il perdono giusto prima di morire fra le sue braccia. La scena dei cortigiani viene trasferita di peso ne La Perichole, ripetendone musica e, con pochissimi adattamenti, perfino le parole. In questo modo, uno stesso pubblico andava all’Opéra, quella seria, a piangere sui destini di Lèonor; passava poi ai Bouffes Parisiens per ridere della medesima situazione.

Altro meccanismo è quello che confonde volutamente alto e basso. Ecco come si esprime il gran Augure di Venere nella già ricordata Belle Hélène, presentandosi prima in tono grave e solenne, poi, nel ritornello Je suis gai [“allegro”], soyons gai, accelerando il ritmo, ma perdendo qualcosa in dignità, fino ad arrivare a uno spiazzante jodel:

Ancora: Offenbach lavora spesso sulla parola, puntando a una sua sistematica e scientifica demolizione a scopo comico. E’ una lezione appresa da Rossini, dal famoso finale primo de L’italiana in Algeri. Lì tutti i personaggi lamentano di avere nella testa chi un campanello che suonando fa din…din, chi un martello che fa tac…tac, o un cannone che fa bum..bum, e chi si sente una cornacchia che fa cra…cra, fino a dissolvere il tutto in un insieme di suoni che formano un irresistibile nonsense che fa andare sossopra il cervello dei personaggi e li porta vicini, alla fine, a naufragare:

Ne La Belle Hélène l’indovino Calcante, prezzolato, propone che Menelao per espiare certi presagi dall’apparenza nefasta passi un mese a Creta, lasciando così campo libero a Paride e a Elena. Menelao alla fine accetta, perché d’accordo con Agamennone pensa invece di tornare anzi tempo, e sorprendere l’eventuale infedeltà della moglie (al momento, non ancora consumata). Ecco cosa succede dell’invito, più volte ripetuto, pars pour la Crête:

Altro elemento essenziale dello scrivere di Offenbach è il rovesciamento improvviso delle attese. Ne La Perichole la protagonista è davvero innamorata dell’uomo cui è stata fatta sposare per scherno, e non ha nessun interesse se non economico per il Viceré. Ecco allora come si rivolge, a breve distanza nel testo originale, al suo compagno, una volta appellandolo di nigaud (“sciocco”) e arrivando a filosofeggiare Ah! que les hommes sont bêtes!; la seconda volta tracciandone uno spiazzante ritratto così formulato: Tu n’es pas beau, tu n’es pas riche, / Tu manques tout à fait d’esprit. / Tes gestes sont ceux d’un godiche / D’un saltimbanque dont on rit. / Le talent, c’est une autre affaire / Tu n’en as guère, de talent. / De ce qu’on doit avoir pour plaire / Tu n’as presque rien… et pourtant…Je t’adore, brigand / J’ai honte à l’avouer, / Je t’adore et ne puis vivre sans t’adorer.

Da ultimo: nelle operette di Offenbach ci sono riferimenti alla contemporaneità che a noi possono sfuggire. Il Viceré del Perù è raffigurato come gran cacciatore di gonnelle (così si diceva di Napoleone III), che promuove le sue amanti a titoli nobiliari abbastanza improbabili (anche questo si diceva di Napoleone III), che usa come schermo i mariti delle donne da lui concupite e lascia fare loro, in compenso dei torti matrimoniali, affari poco chiari (pure questo si adattava, pare, a Napoleone III). In un’aria che torna più volte nell’operetta, si dice anche che tutto ciò che è spagnolo ha maggiori probabilità di fortuna e Napoleone, tramite la moglie Eugenia de Montijo, era accusato di avere fatto la fortuna del partito spagnolo a Parigi… Di questi elementi offro una profetica testimonianza attraverso un’ulteriore operetta di Offenbach, La Grand duchesse de Gérolstein (1867). Gerolstein è una cittadina tedesca, che però non è mai stata sede di granducato. Quello che Offenbach ridicolizza qui sono le pretese imperialiste della Francia di Napoleone, alla vigilia della disastrosa campagna contro la Prussia. La nostra granduchessa ha delle mire militari, ma, come dice nella sua aria, sogna un grande esercito perché Ah! Que j’aime les militaires, / Leur uniforme coquet, / Leur moustache et leur plumet! / Ah! Que j’aime les militaires! / Leur air vainqueur, leurs manières, / En eux, tout me plait! / Quand je vois là mes soldats / Prêts à partir pour la guerre, / Fixes, droits, l’oeil à quinze pas, / Vrai Dieu! Je suis toute fière! / Seront-ils vainqueurs ou défaits?… / Je n’en sais rien… ce que je sais… Non a caso, il suo capo di stato maggiore è il generale Bum Bum, un nome che è una certezza, la cui presentazione musicale non ha bisogno, credo, di vederne riportate le parole…

© Massimo Gioseffi, 2019 (to be continued)