Se dovessimo descriverli oggi, nel XXI secolo, diremmo che si tratta di oggetti ornamentali molto simili a ‘perline’, ma vaghi e microvaghi (in inglese, beads e microbeads) sono molto di più. I secondi in particolare rappresentano infatti un aspetto molto rilevante del corpus archeologico dell’Italia settentrionale. Per questo è nato il progetto The manufacturing techniques of the microbeads of the Copper and Early Bronze Age in alpine region and northern Italy (ovvero Le tecniche di fabbricazione dei vaghi e dei microvaghi dell’età del Rame e del primo Bronzo nella regione alpina e nel nord Italia) che ha lo scopo di indagare i metodi e le tecniche di microperforazione e fabbricazione su diverse materie prime di questo particolare tipo di ornamenti della prima età dei Metalli.

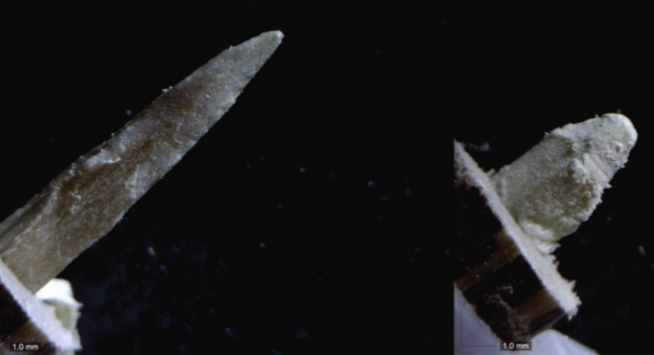

Sebbene tra il Neolitico e il Bronzo Antico gli elementi di ornamento con microperforazioni siano piuttosto numerosi (normalmente su supporti microlitici), non esistono ipotesi chiare sulle tecniche e gli strumenti utilizzati nelle sequenze di lavorazione a causa del diametro molto piccolo e dell’estrema regolarità della perforazione.

Obiettivi del progetto

1. La creazione di un dataset

Gli obiettivi principali della ricerca sono due: il primo è la creazione di un dataset che includa la maggior parte dei siti e degli oggetti di ornamento presenti in Italia settentrionale. Questo vasto contenitore informativo (di dati crono-tipologici, spaziali e descrittivi) è affiancato da una sezione tecno-funzionale che si basa sullo studio dettagliato dei reperti in corso di studio.

Su questa base è in corso di creazione una griglia di riferimento con molte delle possibili tecniche di lavorazione (es. caratteri dell’uso del trapano a ad arco in una data epoca), di modificazione antropica (lista di possibili alterazioni dovute ai diversi tipi di montaggio funzionale) e delle tracce sperimentali (es. caratteristiche distintive tra l’uso di pietre abrasive di diversa natura).

Infatti, nel corso del progetto sono testate e discusse le principali ipotesi interpretative oggi esistenti attraverso alcuni esempi tratti dall’attività sperimentale e dallo studio tecno-funzionale di oggetti archeologici (vaghi e possibili strumenti) rinvenuti in alcuni siti funerari.

Leggi anche:

Il primo laboratorio di schedatura e analisi dei materiali archeologici è stato un successo. Ecco perché

Lo studio tecnologico dei metodi di fabbricazione, basato su un’ampia base sperimentale e condotto con l’ausilio della microscopia digitale ed elettronica, è un approccio molto potente per individuare peculiarità culturali confrontabili ad altri contesti coevi, anche extraeuropei (es. Civiltà della valle dell’Indo). Nel corso del progetto sarà sperimentato un innovativo metodo di registrazione non a contatto delle tracce utilizzando scanner intraorali 3D portatili (IOS).

2. Didattica

Il secondo obiettivo del progetto è didattico. Grazie a diverse collaborazioni, infatti, sono state assegnate diverse tesi di laurea agli studenti – alcune già discusse, altre in corso. I principali risultati di questi primi lavori di ricerca e di metodologia applicata sono stati presentati a convegni o pubblicati.

I progetti in corso e le collaborazioni scientifiche riguardano aspetti eterogenei, tra i più recenti e innovativi:

Dal 2021:

Tecniche di lavorazione con strumenti a rotazione veloce (trapani e tornio) nella prima dei Metalli.

Dal 2023:

Tecniche di alterazione termiche delle pietre.

Collaborazione allo studio la parure in conchiglia europea all’eta del Bronzo (membri del gruppo di ricerca dell Association pour la Promotion des Recherches sur l’Age du bronze-APRAB).

Collaborazione allo studio degli ornamenti dell’età dei Metalli in Europa all’eta del Bronzo (membri del gruppo di ricerca dell Association pour la Promotion des Recherches sur l’Age du bronze-APRAB).

Dal 2024:

Studio di ornamenti in corno e pietra provenienti dallo scavo dei siti dei laghi di San Giorgio e Santa Maria – TV (In collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli di Ferrara, progetto ReLacus).

Chi collabora al ‘Progetto beads & microbeads’

Nel progetto, di respiro internazionale, sono coinvolti Stefano Viola (Principal investigator UniMi-UniGe), Dino Delcaro (Experimental analysis-CAST), Giorgio Gaj (Experimental analysis-CAST), Roberto Micheli (typological analysis); Umberto Tecchiati (archaeological contexts analysis – UniMi), Luca Giglioli e Nausicaa Clemente (MicroCTanalisys-UPO), Chiara Vitale Brovarone e Giulia Molino (MicroCT e SEM analisys-DISAT) e Roberto Meneghello (Scanner IOS-UniPD).

Tra le istituzioni figurano diverse Università ed enti italiani, tra cui: Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali – Università degli Studi di Milano; Centro di Archeologia Sperimentale Torino; Università degli Studi di Padova, Civil Environmental and Architectural Engineering; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia; Università del Piemonte Orientale; Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia DISAT-Politecnico di Torino; Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza; Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province Bergamo e Brescia, Dipartimento di Scienze della Terra Ardito Desio – UniMI.