La riforma non rende l’Italia una anomalia, ma la letteratura scientifica può offrire alcune caute indicazioni sulle conseguenze per il sistema partitico e la spesa pubblica. Perché i tacchini votano per il Natale?

Quattro anni dopo il rifiuto referendario della riforma costituzionale Renzi-Boschi, gli italiani sono chiamati ad esprimere la loro opinione su un disegno di legge costituzionale che riduce il numero dei deputati da 630 a 400 ed il numero dei senatori elettivi da 315 a 200. In caso di conferma, i membri del nuovo Parlamento della Repubblica quindi si ridurrebbero da 951 a 606 (i senatori a vita sono fissati a 5). Si passerebbe da un parlamentare ogni 63 mila cittadini in media ad uno ogni quasi 100 mila cittadini.

La riforma non rende l’Italia una anomalia

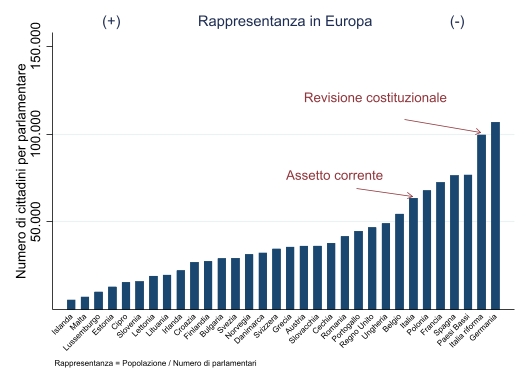

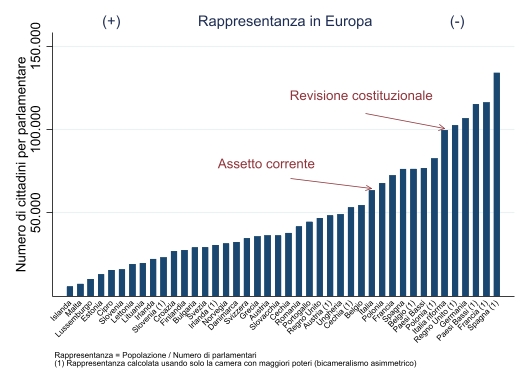

Ciononostante, l’Italia non diverrebbe un’anomalia, sia nel panorama europeo che in quello mondiale dei paesi più sviluppati.

In Europa, un parlamentare rappresenta in media solo 38 mila cittadini, ma il continente è composto di molti paesi piccoli, con parlamenti che hanno alti tassi di rappresentanza. I 350 mila islandesi eleggono 63 parlamentari all’Althing – il più vecchio parlamento al mondo ancora attivo, istituito nel X secolo – un delegato per meno di 6 mila cittadini.

Se eliminiamo i paesi europei con meno di dieci milioni di abitanti, un parlamentare rappresenta in media 58 mila persone e, se consideriamo solo i paesi con più di venti milioni, la cifra sale a 72 mila – superiore all’assetto corrente in Italia.

Come si può vedere nella Figura 1, la riforma porterebbe il parlamento italiano ad avere un tasso di rappresentanza (il rapporto fra la popolazione e il numero di parlamentari) simile al Bundesparlament tedesco, nonostante i 23 milioni in meno di cittadini, distinguendosi in modo relativamente netto dalla Francia ed il Regno Unito – paesi popolosi quanto l’Italia.

Questo paragone ha però dei limiti. Il senato francese, la House of Lords britannica, la Eerste Kamer olandese e altre camere alte hanno poteri limitati. I loro membri sono in molti casi nominati o eletti indirettamente da amministratori locali. Il governo non ha necessità di ottenere l’investitura da queste camere e non può essere sfiduciato. I poteri legislativi possono apparire paritari ma in caso un conflitto irrisolvibile fra le due camere, la camera bassa dispone di strumenti per far valere la propria volontà.

Se le varie procedure bicamerali, inclusa la navetta legislativa – simile al modello italiano -, non riescono ad appianare le divergenze fra senato francese e Assemblée Nationale, quest’ultima può adottare il testo legislativo senza l’approvazione del senato (una debolezza negoziale analizzata in modo sofisticato da George Tsebelis e Jeanette Money, tra i più rinomati studiosi dei sistemi bicamerali).

In altre parole, nei sistemi bicamerali asimmetrici (non-paritari), le camere alte non offrono lo stesso potere di rappresentanza agli elettori. La Figura 2 aggiunge alla Figura 1 i casi di bicameralismo asimmetrico dove il tasso di rappresentanza è calcolato utilizzando solo i membri della camera con maggiori poteri. Se escludessimo le camere alte dal Regno Unito, Paesi Bassi, Francia e Spagna, questi paesi avrebbero tassi di rappresentanza peggiori dell’Italia, anche se la revisione costituzionale venisse confermata.

Infine se allargassimo lo spettro di osservazione e includessimo tutti i paesi sviluppati dell’OCSE sopra i dieci milioni di abitanti (v. Figura 3), ci si renderebbe conto della portata relativamente modesta della riforma.

Come ci si potrebbe aspettare, i paesi più popolosi come gli Stati Uniti e il Giappone mostrano tassi di rappresentanza inferiori all’Italia, anche dopo la revisione costituzionale, ma lo stesso vale anche per i paesi meno popolosi come l’Australia e Corea del Sud (l’Australia ed il Giappone hanno inoltre un sistema parlamentare simile al nostro).

A livello mondiale, la dimensione di un’assemblea parlamentare tende ad approssimare la radice cubica della popolazione al momento della sua istituzione, ma tutti i paesi europei più grandi hanno più parlamentari di questo valore.

L’improbabile matematica maggioritaria della riforma

Ceteris paribus (cioè mantenendo costanti tutti gli altri fattori che determinano l’esito di un’elezione), l’effetto meccanico (o matematico, in quanto legato all’algoritmo che traduce i voti in seggi) della revisione costituzionale è maggioritario.

I sistemi elettorali proporzionali sono disegnati per garantire una stretta corrispondenza tra la percentuale di voti ottenuti da ogni partito e la percentuale di seggi assegnati. Ad esempio, ad un partito che ottiene il 10% dei voti gli vengono assegnati il 10% dei seggi. La riduzione della dimensione di un parlamento rende questa corrispondenza meno stretta (a parità di condizioni), a discapito dei partiti più piccoli.

Prendiamo ad esempio un caso molto semplice: l’elezione alla Tweede Kamer – la camera dei rappresentanti olandese – che ha 150 deputati eletti con un sistema (molto) proporzionale e un unico collegio elettorale nazionale (così ignoriamo il problema di ridisegnare i collegi elettorali). Un partito deve ottenere lo 0,67% (100% diviso 150) dei voti per vincere almeno un seggio. Se riducessimo l’assemblea olandese a 95 deputati, la soglia naturale di sbarramento salirebbe al 1.05%. Un partitino dell’uno percento otterrebbe il proprio deputato nel primo caso, ma non nel secondo.

Sembra ben poca cosa. Tuttavia è plausibile che questi effetti disproporzionali siano più elevati nei sistemi elettorali maggioritari. I conservatori britannici si videro assegnare il 56,2% dei seggi della Camera alla Comuni alle recenti elezioni a fronte di un 43,6% di voti ottenuti. I liberal-democratici si dovettero accontentare di solo 11 seggi (l’1,7%), nonostante l’11,6 % dei voti.

Immaginiamo di ripetere – come in un esperimento – le elezioni britanniche con una Camera dei Comuni eletta da 414 invece che 650 collegi uninominali ed assumiamo che ogni cittadino voti esattamente nello stesso modo. Le percentuali dei seggi ottenuti dai partiti dipenderebbero esclusivamente dalle modalità di ampliamento dei nuovi collegi elettorali, cioè dalla geografia politica dei nuovi distretti. Ma è plausibile che l’ampliamento di un collegio dove ha vinto un candidato liberal-democratico rischi di includere proporzionalmente più elettori conservatori o laburisti che liberal-democratici, mettendo quindi a rischio la vittoria di questi ultimi.

In Italia è in vigore un sistema elettorale misto, quindi l’impatto della riforma potrebbe essere moderatamente maggioritario, cioè penalizzante per i partiti più piccoli, specialmente se distribuiti in modo omogeneo sul territorio. Ma molto dipenderà dalle nuove circoscrizioni e dai vincoli per il Senato che già prevedono una riduzione del tasso di rappresentanza proporzionalmente più elevato per le regioni più grandi.

Ciò non implica che, in caso di conferma referendaria, quest’effetto maggioritario meccanico si materializzi alle prossime elezioni. La riduzione per se del numero di parlamentari non avrà probabilmente alcun impatto sulle scelte di voto degli elettori. Plausibilmente essi ignoreranno le (modeste) conseguenze meccaniche che penalizzano i partiti più piccoli. La riforma potrebbe disincentivare la formazione di nuovi partiti(ni), ma i leader politici italiani sembrano perennemente desiderosi a fondarne di nuovi piuttosto che far sentire la propria voce all’interno di formazioni più grandi, a prescindere dagli ostacoli che gli si frappongono.

La spesa pubblica e la (debole) ‘legge del 1/n’

Possiamo dunque soprassedere sugli effetti maggioritari della riforma. Ma c’è un tema che sarebbe opportuno discutere in questo contesto: quello della spesa pubblica. Non tanto il modesto risparmio che comporterebbe un parlamento più piccolo – 500 milioni l’anno secondo i promotori, cioè briciole rispetto a una spesa pubblica che nel 2019 ammontava a 871 miliardi di euro (inclusi 61,3 miliardi di interessi passivi sul debito), il 48,7 % del prodotto interno lordo.

La questione interessante è comprendere se vi è un qualche legame fra dimensione dell’assemblea legislativa e spesa pubblica. Può esserci, almeno secondo Barry Weingast, Kenneth Shepsle e Christopher Johnsen. Nel 1981, questi scienziati politici hanno proposto la ‘legge (termine infelice) del 1/n‘, secondo la quale un aumento del numero di rappresentanti porta ad un aumento della spesa pubblica.

Il meccanismo che sta alla base di questo effetto è la cosiddetta tragedia dei beni comuni (su cui studi sono stati assegnati premi Nobel). Secondo questa teoria, i politici eletti considerano la base imponibile come una risorsa comune da cui possono attingere per finanziare progetti specifici per i loro collegi elettorali. Siccome ogni specifico collegio elettorale beneficia interamente dei vantaggi di un progetto ma paga solo una frazione del suo costo (grossomodo 1/n dove n è il numero di collegi elettorali, i progetti sono finanziati dalla base imponibile comune), i politici tenderanno a sottovalutarne i costi. Quindi, all’aumentare del numero di rappresentanti, la frazione di costo di un progetto assegnata al singolo collegio diminuirà e la spesa pubblica (e l’inefficienza fiscale) aumenterà.

Da questo postulato si possono derivare interessanti relazioni tra sistemi elettorali, organizzazione degli esecutivi e spesa pubblica. Qui le tralasciamo e ci concentriamo solo sulla dimensione dell’assemblea. In uno studio del 2001 su 35 democrazie, John Bradbury e Mark Crain trovano che l’incremento di un punto percentuale della dimensione parlamentare è correlato ad un aumento della spesa pubblica rispetto al PIL dello 0.1% (l’effetto è più robusto nei sistemi unicamerali).

Se fosse vero, la riforma porterebbe ad un risparmio che equivale agli interessi passivi che si pagano per il debito pubblico (una cifra ragguardevole). Altri fattori, inavvertitamente omessi, che distinguono i paesi studiati potrebbero tuttavia meglio spiegare queste differenze di spesa. In effetti, i lavori più recenti che si avvalgono di tecniche quasi-sperimentali non offrono risultati concordanti (sebbene si limitino ai consigli comunali e alla spesa municipale).

In altre parole, possiamo abbandonare la speranza che la sola riduzione del numero di parlamentari porti a una spesa pubblica più accorta.

Perché i tacchini votano per il Natale?

La letteratura scientifica può dunque offrire alcune caute indicazioni sulle conseguenze della riforma per il sistema politico e la spesa pubblica. Ma data l’incertezza, perché mai parlamentari voterebbero una legge che riduce il numero di seggi della propria legislatura, cioè apparentemente contro il proprio tornaconto? Se lo sono chiesti Kristof Jacobs e Simon Otjes. Dopo aver raccolto dati che coprono più di due secoli, i due studiosi mostrano come le recessioni economiche sono gli eventi più significativamente correlati alle riduzioni delle dimensioni delle assemblee parlamentari.

Jacobs e Otjes suggeriscono due possibili ragioni per queste riforme. In primo luogo, esse sono una reazione delle élite politiche all’ostilità e malcontento diffuso e un tentativo di recuperare una legittimità persa a causa della recessione, di cui possono plausibilmente essere ritenuti responsabili. La riforma rappresenta così un piccolo ma simbolico contributo all’obiettivo di eliminare sprechi.

Un’interpretazione più cinica vede invece queste riforme come specchietti per le allodole, atte a distogliere l’attenzione dall’incapacità d’affrontare problemi di difficile risoluzione.

Fate la vostra scelta.

Bibliografia

Bradbury, John Charles, e W. Mark Crain. 2001. «Legislative Organization and Government Spending: Cross-Country Evidence». Journal of Public Economics 82 (3): 309–25. https://doi.org/10.1016/S0047-2727(00)00150-X.

Egger, Peter, e Marko Koethenbuerger. 2010. «Government Spending and Legislative Organization: Quasi-Experimental Evidence from Germany». American Economic Journal: Applied Economics 2 (4): 200–212. https://doi.org/10.1257/app.2.4.200.

Höhmann, Daniel. 2017. «The Effect of Legislature Size on Public Spending: Evidence from a Regression Discontinuity Design». Public Choice 173 (3): 345–67. https://doi.org/10.1007/s11127-017-0484-2.

Jacobs, Kristof, e Simon Otjes. 2015. «Explaining the size of assemblies. A longitudinal analysis of the design and reform of assembly sizes in democracies around the world». Electoral Studies 40: 280–92. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2015.10.001.

Tsebelis, George, e Jeanette Money. 1995. «Bicameral Negotiations: The Navette System in France». British Journal of Political Science 25 (1): 101–29.

Weingast, Barry R., Kenneth A. Shepsle, e Christopher Johnsen. 1981. «The Political Economy of Benefits and Costs: A Neoclassical Approach to Distributive Politics». Journal of Political Economy 89 (4): 642–64.